MUSICA OLTRE LE STELLE, LA MUSICA SCI-FI DELL’EST

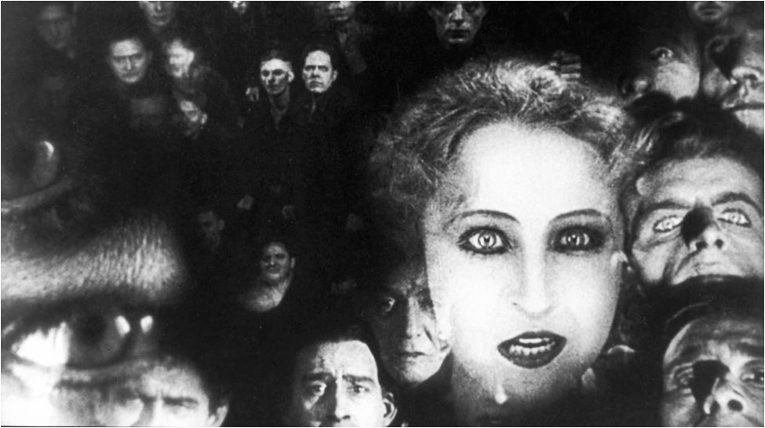

Alla fascinazione esercitata dalla fantascienza contribuisce da sempre il gioco tra le frontiere dell’immaginabile e dell’inimmaginabile, il balletto di seduzione tra ciò che è possibile e ciò che è soltanto intuibile. oltre al rapporto mutevole tra la forza antagonista rappresentata dalla speranza di un mondo migliore e la minaccia portata nei confronti del nostro vivere attuale. Mentre la narrativa fantascientifica spalanca all’immaginazione lo spazio infinito del cosmo, a proprio dello specifico del mezzo filmico, attraverso la rappresentazione figurativa e acustica concreta di porre frontiere più strette all’impensabile della fantasia.