UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO (1976). L’ITALIA DI PIOMBO DI MARIO MONICELLI

Fin dove può spingersi la disperazione di un padre che ha perso tragicamente il suo unico, adorato figlio, e per il quale ha speso tutta la propria dignità al fine di garantirgli un futuro agiato “sistemandolo” lavorativamente? Una disgrazia che non riesce a trovare consolazione alcuna, al cui vuoto che lascia è impossibile dare un nuovo significato se non quello del senso di rivalsa, di giustizia privata, perché dinanzi al dolore e alla sconfitta che ne consegue, a volte, non vi è rassegnazione, volendo rispondere al torto subìto con altrettanta veemenza.

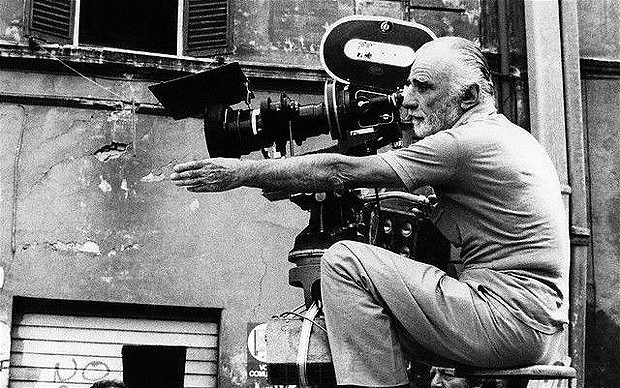

Mario Monicelli è, notoriamente, un portabandiera della commedia all’italiana, che fino ad allora s’era preso gioco delle miserie e del malcostume del ceto medio, dandone comunque un’accezione tutto sommato ottimistica; Egli diventa, firmando questo film, il fautore del cambiamento di questa nuance positiva del genere, volto allo sberleffo tout-court, sovrapponendolo e contestualizzandolo al clima generale della metà degli anni Settanta; anni pesanti come il piombo. Dopo la metà del decennio, quella che sino ad allora era stata la modalità d’espressione di un genere cinematografico tanto fortunato subisce ora una brusca battuta d’arresto: non vi è più nulla di cui burlarsi, più nulla su cui ridere.

La commedia all’italiana ha esaurito ogni possibile argomento in tal senso e lascia pertanto il posto alla denuncia sociale, alla satira nera: ciò che prima si voleva sdrammatizzare adesso si vuole mettere a nudo senza alcun filtro, mostrandolo per quello che davvero è. L’occasione di svolta per il celebre regista arriva dopo la pubblicazione, nel 1976, del primo romanzo pubblicato dallo sceneggiatore Vincenzo Cerami (discepolo di Pasolini) Un borghese piccolo piccolo, il quale rappresenta un feroce attacco a quelle pratiche e quel sentire propri del cittadino medio, la piccola borghesia appunto, mettendone a nudo le debolezze senza alcuna possibilità di ravvedimento. Alberto Sordi, chiamato a vestire i panni del protagonista, “appende la maschera al chiodo” e si cala con successo per la prima volta in un personaggio controverso, oscuro e drammatico, lontano anni luce dalle sue pregresse interpretazioni comiche che tanta fortuna gli valsero.

Egli è Giovanni Vivaldi, un impiegato ministeriale romano in pre-pensionamento che ha sempre vissuto nella modestia di una vita piuttosto normale. Sia lui che la moglie Amalia (Shelley Winters) non hanno mai avuto particolari ambizioni ma adesso si profila la necessità di trovare un impiego per il loro unico figlio, Mario (il noto caratterista di quegli anni Vincenzo Crocitti), neodiplomato ragioniere e di cui il padre va fiero per il traguardo raggiunto. Il giovane è un ragazzo semplice ed ingenuo, neanche troppo brillante per la verità (diplomatosi con il minimo dei voti), ma il padre vorrebbe tanto vederlo sistemato al ministero presso il suo stesso ufficio. Ma i posti sono pochi e la concorrenza tanta, perciò a meno di una considerevole raccomandazione per il prossimo concorso pubblico le speranze sono veramente poche. Ma Giovanni è disposto a tutto pur di favorire il figlio e non ha vergogna nel prostrarsi a suon di regalini al suo capoufficio, il dott. Spaziani (Romolo Valli) genuflettendosi letteralmente per ricevere un aiuto. L’unica possibilità di riuscire nell’impresa si chiama però massoneria e Giovanni, pur essendo fervente cattolico e conservatore, decide di aderirvi senza alcuna riserva pur di ottenere quanto bramato.

Il “colpo” gli riesce e la strada per superare il concorso è spianata, quando però, la mattina stessa degli esami scritti, Mario rimane ucciso da una pallottola vagante esplosa in un conflitto a fuoco durante una rapina. La tragedia precipita la famiglia Vivaldi nella disperazione e nel dolore anche fisico: la signora Amalia perde la voce e rimane paralizzata mentre Giovanni cerca di prendersene cura come può. Nel frattempo si svolgono le indagini della polizia, la quale arriva ad intercettare uno dei probabili rapinatori. Convocato in questura per un confronto vis a vis, Giovanni finge di non riconoscere il ragazzo che quella tragica mattina ha fatto fuoco per timore che egli, una volta arrestato, possa in seguito cavarsela con poco, meditando piuttosto una giustizia privata, esemplare per quanto da lui cagionato. La voglia di vendetta però non placherà il dolore di un uomo costretto comunque a dover fare i conti con la propria solitudine, nel buio della propria misera esistenza.

Un borghese piccolo piccolo (1976) descrive con piglio narrativo visivamente spiazzante uno spaccato crudo, doloroso e nichilista oltre ogni modo. Un urlo soffocato di disperazione che tramortisce e non lascia alcuna speranza per il futuro. La peculiarità del film di Monicelli sta nell’aver saputo calibrare gli elementi di una commedia agrodolce con quelli del dramma più intimista, che sa colpire lo spettatore lì dove fa più male e lo trasporta nel disfattismo da cui non riesce più a riemergere. La critica sociale, di quel modus operandi fatto di clientelismo e raccomandazioni, si tinge di grottesco in tutta la prima parte del film, quando assistiamo agli imperterriti tentativi di corruzione – seppur a fin di bene – del capoufficio e all’ingresso nella loggia, momenti che hanno ancora quel retrogusto comico (come la scena della forfora) a cui non si può non sorridere come una volta. Così come intrisa di black humor la scena al cimitero, nella grande camera mortuaria piena di bare accatastate (delle quali nel frattempo ne esplode qualcuna) tutte in attesa di sepoltura e su cui i relativi parenti non possono neanche piangere nel loro dignitoso privato. La morte di Mario segna la rottura, la svolta, la fine di un’era. E dalla commedia si passa al dramma in una manciata di secondi, allorquando il Vivaldi si china disperato sul cadavere del figlio sull’asfalto, sfociando infine nella tragedia più cupa. Impossibile non provare pena per la povera signora Amalia, madre ridotta ad un essere ormai vegetale che muove soltanto gli occhi gonfi di un dolore che non può più neanche gridare e che si addormenta in solitudine dinanzi la TV, mentre il marito è fuori per compiere la sua vendetta personale. Un uomo che fino a quel momento aveva soltanto avuto banali screzi con la moglie, ma tuttavia capace di uccidere un pesce massacrandogli la testa a colpi di pietra e di scaraventare piatti contro il muro non sapendo gestire la rabbia del momento. Quel lutto lo aveva adesso trasfigurato in un individuo accecato dall’odio, capace di azioni tanto efferate quanto premeditate, ma che forse riesce a manifestare un ultimo barlume di pietà quando ripulisce il viso imbrattato di sangue dell’uomo che gli aveva portato via quanto di più caro aveva al mondo.

E in quel preciso momento lo spettatore non sa più per chi parteggiare, provando pena e commiserazione per quelli che al tempo stesso sono vittime e carnefici. L’ultima parte del film è emotivamente alienante, assistendo al declino ormai inesorabile della miseria umana che, forse volutamente, non vuole conoscere limiti. Non è certamente una visione leggera e disimpegnata, la quale, nell’esplorare il sentimento più doloroso per l’essere umano, spinge ad una introspezione personale, restituendo infine come uno specchio l’immagine di una società che non è più né così civile né così gentile. Menzione per il commento sonoro ipnotico e calzante di Giancarlo Chiaramello e la fotografia, volutamente cupa e monotonale, di Mario Vulpiani.

GALLERIA FOTO

Comments are closed.