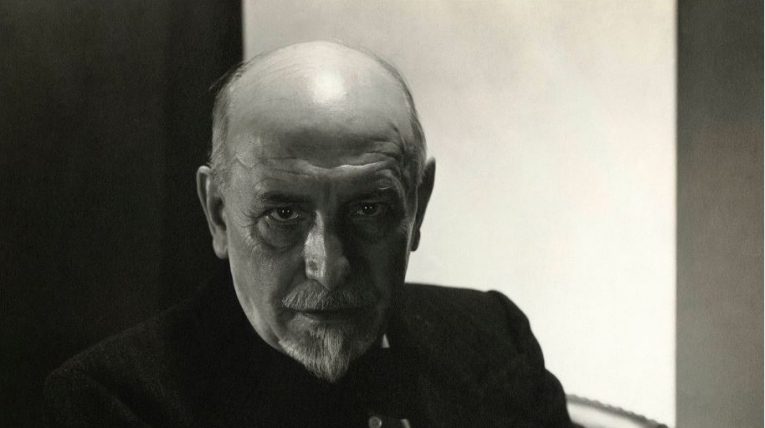

PIRANDELLO. LA TERRA DI NESSUNO DEL “PERTURBATORE” MARIO BAFFICO

Morto Pirandello, mentre il regime fascista sempre più in preda a deliri d’onnipotenza spedisce l’esercito ad occupare l’Albania per annetterla all’Impero e addensa nell’italico cielo nubi presaghe di morte e desolazione.

Poco prima dell’ingresso in guerra dell’Italia (10 giugno 1940), accolto dal tripudio d’una folla osannante e farneticante – vedono la luce altri due film tratti dal grande binomio della narrativa isolana: il dramma campestre Terra di nessuno (1939) di Mario Baffico, fondatore di uno dei primi circoli del cinema italiano, il cui soggetto è ricavato dalla somma di due novelle di Luigi Pirandello: Romolo e Requiem aeternam dona eis domine e dal racconto Dove l’uomo edificò di Stefano Landi, sceneggiato dallo stesso autore, Corrado Alvaro e Baffico; indi l’ennesima versione d’un’ormai buona per tutte le stagioni Cavalleria rusticana, regia del “quasi” siciliano Amleto Palermi, morto prematuramente a poco più di cinqant’anni. Ambientato nella Sicilia post-risorgimentale, Terra di nessuno tampina la turbolenta vicenda d’un emigrato, Pietro (Mario Ferrari), che tornato dagli Stati Uniti occupa, subito imitato dai diseredati locali, un vasto latifondo incolto. Osteggiato dai signorotti locali, lo sventurato Pietro nel corso degli anni vedrà morire prima la moglie Grazia (Laura Solari), a cui verrà negata sepoltura in quelle terre bonificate dal lavoro dei contadini e successivamente anche la figlia nel frattempo andata sposa al rampollo di uno dei possidenti, colpita a morte accidentalmente durante la rivolta provocata dal rifiuto di seppellire la madre in quella “terra di nessuno”. La giovane donna, prima di spirare, chiederà d’essere sepolta accanto alla madre, mentre Pietro ormai rimasto solo partirà verso un’ignota destinazione. Tra gli interpreti: i siciliani Giovanni Grasso jr. (il puparo) e Virginia Balestrieri (la moglie del puparo, consorte anche nella vita).

Bloccato per anni e poi a malapena tollerato dalla censura fascista, non solo per le rassicuranti dichiarazioni di Corrado Alvaro1 (peraltro già collaboratore di Occidente e Mediterraneo, due riviste fasciste) ma presumibilmente anche per l’ineluttabilmente tragica conclusione e la sconfitta dell’occupazione del latifondo, al film di Baffico va comunque ascritto il merito della “rappresentazione di contadini, proletari…” e quello dei “…continui contatti con scorci paesaggistici umani e sociali articolati…”, che ne fanno una delle opere anticipatrici del neorealismo2, mentre tutt’intorno impazzano le laccate scenografie dei telefoni bianchi.

Musco perviene finalmente alla prova cinematografica più dolente e sofferta, Pensaci, Giacomino! (1936) di Palermi, dall’omonima commedia scritta nel 1916 da Pirandello proprio per Musco, dando vita alla palpitante, umanissima figura del professor Toti, vecchio saggio carico d’amara ironia e di straordinaria forza morale contro le ottuse convenzioni e le ingannevoli apparenze sociali.

L’anno dopo lo stesso Osvaldo Valenti (doppiato da Augusto Marcacci, a sua volta doppiato), insieme a Clara Calamai nel doppio ruolo di madre-figlia, domina la scena nella seconda versione cinematografica, espressionista e tragica, di Enrico IV (1943) che il pugliese Giorgio Pàstina, ex insegnante e poi solerte capo della Direzione generale del Cinema presso il Ministero della Cultura Popolare (MinCulPop), ricava dalla tragedia omonima in tre atti di Luigi Pirandello. Un giovane impazzisce a seguito di una caduta da cavallo provocata da un rivale in amore, rinsavisce dopo la morte dell’amata, ma poi uccide il rivale quando questi comincia a corteggiare la figlia della donna deceduta. Esordio “bellico” poco fortunato e poco “pirandelliano” d’un regista altrettanto sfortunato, scomparso prematuramente, non prima però d’aver incontrato ancora dieci anni dopo lo scrittore d’Agrigento. Questa seconda versione

“è quella che più si discosta dal testo pirandelliano, pur mantenendo, questo sì, una sua buona organicità e dignità di scrittura…si tratta di una pellicola molto liberamente tratta dal drammap irandelliano, che ne esce stravolto e a tratti irriconoscibile, per le numerosissime invenzioni e manomissioni operate sulla pagina scritta… (compresa quella della morte di Matilde, la donna inutilmente amata, n.d.a) “3.

Tra gli sceneggiatori appare Stefano Landi, figlio dello scrittore. Simbolico remake in tono ironico, canzonatorio e disperato ripreso con lo stesso titolo nel 1984 da Marco Bellocchio, con Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale, per una produzione RAI. Un replay che permette al regista piacentino di affrontarecon sobria eleganza gli ambigui confini tra follia e normalità, l’impossibilità di accettare supinamente ipocrisia e miseria morale, evitando sarcasticamente la cruenta conclusione della tragedia pirandelliana: Enrico, in realtà rinsavito, dopo aver affondato sul corpo del rivale un finto coltello dotato di lama retrattile, riprendere a fingersi folle “galoppando” su un cavallo a dondolo, “accompagnato” dalle coinvolgenti note di Astor Piazzola. “Enrico IV/Mastroianni rientra nella follia non per una scelta obbligata>>, ma per <<accettazione della follia come habitus quotidiano che diventa aperta metafora del rifiuto della morale e della consuetudine borghese”4

A Luigi Pirandello torna invece decorosamente lo stesso “regista con gli stivali” Alessandro Blasetti in Altri tempi (1951) episodio La morsa, con Elisa Cegani ed Amedeo Nazzari, impegnati in un paradossale menage matrimoniale con un marito tradito che spinge la moglie al suicidio. Con questi due titoli si inaugura

<<… la moda del film a episodi: non più storie intrecciate in un tutto unico, ma antologie di racconti indipendenti l’uno dall’altro. Tutti questi film hanno un ritmo frenetico, indiavolato, decisamente cittadino, da overture delle Nozze di Figaro mozartiane: i loro personaggi si agitano e corrono, senza sapere dove e perché, come se fosse il ritmo il vero contenuto della vita. E tuttavia Blasetti, come il Verdi del Falstaff, celebra il ritmo comico e fisiologico della vita ma guarda con partecipe tenerezza gli amori dei giovani, benedetti dalla natura; mentre riserva le sue cattiverie di uomo buono a una borghesia petulante e perbenista che con i soldi è riuscita a comprarsi tutto ma non la felicità” 5

Ben altro ritmo mantiene il verbosissimo La morsa il cui scavo psicologico dei personaggi resta del tutto irrisolto, precipitando poi verso una conclusione che qui, contrariamente alla novella, appare forzatamente melodrammatica. E sempre trotterellando da Pirandello a Pirandello prosegue rotolando fragorosamente nell’ignominia Steno (alias Stefano Vanzina) – che attaccato da fumus persecutionis per il deludente risultato, anch’egli “coraggiosamente” accampa a sua difesa la collaborazione di Brancati e scarica sul Pachinese le colpe del mancato successo – raffazzonando il pessimo, farsesco e macchiettistico L’uomo, la bestia e la virtù (1953), infelice incontro d’un Totò completamente fuori parte e un Orson Welles letteralmente calato dalle nuvole, in un pastrocchio recitativo al limite dello scandalo: “…un film goffo e di cattivo gusto… Che gli eredi di Pirandello abbiano permesso un simile arbitrio, il quale riduce l’apologo al rango di una disgustosa pochade non è molto edificante” 6.

Nel nutrito novero dei registi “pirandelliani” s’affaccia anche l’inglese (presto trasferitosi in Italia) regista-soggettista-attore, di padre genovese e madre francese, Marcello Pagliero con il tragico e fatalista, molto vicino al Verga d’appendice che a Pirandello, Vestire gli ignudi (1954, per una cameriera sedotta dal padrone e divenuta donna di malaffare non c’è redenzione, nonostante il tentativo di uno scrittore di salvarla); interpreti: Eleonora Rossi Drago e Gabriele Ferzetti, sceneggiatura di Ennio Flaiano. Poi è addirittura un poker di registi a rivolgere l’attenzione allo scrittore premio Nobel, nel gradevole e amaro Questa è la vita (1954), altro film ad episodi (negli anni ’50 sono una vera e propria epidemia), ispirato a quattro racconti delle monumentali Novelle per un anno, pregevole sintesi dell’opera omnia: il celeberrimo La giara di Giorgio Pàstina (ripreso nell’84 dai Taviani), forse la migliore e più nota interpretazione da protagonista del catanese Turi Pandolfini nei panni di Zì Dima, inventore del miracoloso mastice, insieme ai conterranei irragionevolmente doppiati Natale Cirino (don Lolò Zirafa)7 e Antonio Nicotra (compare Peppe); Il ventaglino diretto da Mario Soldati, con l’apprezzata Myriam Bru, ragazza-madre abbandonata dal seduttore che vaga senza arte ne parte per i giardinetti pubblici con una creaturina di un anno e mezzo ripetendo fatalisticamente: “Dio pruvede”; poi dopo essersi lasciata sfiorare dall’idea del suicidio acquistato un ventaglino con un’elemosina appena ricevuta riabbraccia la vita, convertendosi al mestiere più vecchio del mondo…Dio “pruvede” così; La patente di Luigi Zampa tutto giocato, al contrario della novella dove all’inizio è affrontato il tormento del giudice, su uno straordinario Totò nei panni dello “iettatore” Rosario Chiarchiaro che, ormai sul lastrico per la triste fama acquisita, chiede il riconoscimento ufficiale dello status di menagramo ed al rifiuto del giudice scatena una sequela di sciagure, inesistenti nella scrittura letteraria dove tutto ovviamente si fonda sul “sospetto” (tra gli interpreti anche i siciliani Attilio Rapisarda e Franco Sineri); chiusura inutilmente ottimistica con l’intervento d’una stonatissima voce off. Infine Marsina stretta di/e con l’abbondante Aldo Fabrizi, ormai amatissimo dalle platee italiane, nei panni troppo stretti d’un professore affannosamente occupato come testimone nel matrimonio d’un ex allieva che rischia di fallire per un lutto improvviso, ma viene salvato proprio dalla “marsina stretta” che infonde al compassato docente il coraggio necessario per far celebrare le nozze, in barba ai recalcitranti e odiosi parenti ricchi dello sposo. Altri interpreti: Lucia Bosè, Walter Chiari, Giovanni Grasso jr., Mariano Bottino e Zoe Incrocci.

Nel paese esplode il benessere economico (o per tale spacciato) e Aldo Moro forma il primo governo di centro-sinistra, sicché Alessandro Blasetti, ormai pressoché ombra di se stesso attingendo troppo liberamente dalla materia letteraria di Pirandello, nel clima consumistico del boom pensa (e pensa male) di trasformare la misera attività di un contadino pirandelliano in un più redditizio commercio d’elettrodomestici, simboli fetish del presunto raggiunto benessere nazionale, facendo festosamente scorrazzare in motocarro per le strade della provincia etnea un furbo bottegaio sfornafigli. Come sempre esuberante Blasetti porta sullo schermo uno scombinato, sprovveduto e inconsistente seppur vitalissimo Liolà (1963) – colpevoli sceneggiatori Amidei e Bartolini – con il quale il vecchio regista imbocca ingloriosamente il viale del tramonto.Interpreti pressoché tutti fuori parte: Ugo Tognazzi, improbabile siciliano, Giovanna Ralli, Anouk Aimée, Pierre Brasseur, Dolores Palumbo e dulcis in fundo Umberto Spadaro, l’unico in grado di apparire credibile in tanto ciarliero sfoggio franco-italiano.

Al revival della narrativa – spesso ritagliata su stracche tematiche o, addirittura, trasportata in scena sull’onda della notorietà degli interpreti riuniti in “cartello”, a guisa di ammalianti sirene che disperdono in un lazzo il giudizio critico e sui quali i personaggi vengono assemblati ad hoc – continua ininterrottamente a rivolgersi la produzione cinematografica italiana, purtroppo non raramente mutilandone o stravolgendone con perfetta nonchalance le coordinate. Tipico il caso de Il turno (1981) di Tonino Ricci, dall’omonima novella di Luigi Pirandello, in cui un già titolato cast d’attori ruota a sua volta intorno all’interprete femminile, la bella e sfortunata Laura Antonelli (in compagnia di Turi Ferro, Vittorio Gasmann e Paolo Villaggio) allora vagheggiata sexy-symbol del momento. Un blasonato decaduto s’invaghisce perdutamente della prosperosa Stellina, ma per impalmare l’appetitoso bocconcino sarà costretto ad aspettare il suo turno che arriverà dopo ben due matrimoni ed altrettante vedovanze della bella agognata. L’umorismo pirandelliano trasformato in grossolana comicità è un “miracolo” che solo il cinema ha saputo compiere, ma forse Pirandello… avrebbe approvato. E nonostante la struggente delicatezza del rapporto uomo donna tema conduttore dell’ultimo (già visto) lavoro di Vittorio De Sica, Il viaggio (1974) da una novella dell’Agrigentino, non si può non ricordare come anche in quest’ultimo film il mondo del drammaturgo siciliano si sfilacci disperdendosi infine nella “diversità del clima sociale” e della chiusa: crisi cardiaca nel film, suicidio nel racconto. Scarso successo commerciale è destinato al verboso I vecchi e i giovani (1978) sempre dall’omonimo romanzo dell’Agrigentino, lettura “politica” del regista Marco Leto sul contrasto tra i vecchi privilegi e liberali nella Sicilia della fine dell’800, fluviale e poco fortunato prodotto Rai andato in onda in cinque puntate su Rai Uno (maggio-aprile 1979), ma di cui esiste una versione cinematografica ridotta presentata nella sezione “Quinzaine des Rèalisateurs” del Festival di Cannes dello stesso anno.

Inevitabilmente Pirandello, blandito o strappazzato dal cinema, conquista l’attenzione della più nota coppia registica di germani nazionali, Paolo e Vittorio Taviani e ne diviene uno degli autori letterari più amati ed, ovviamente, “adattati” secondo una linea ideologica diametralmente opposta a quella dello scrittore:

“Il Pirandello che più ci ha colpito è il Pirandello che racconta storie contadine. Non è il Pirandello sublime, il Pirandello dei “Sei personaggi”, di “Questa sera si recita a soggetto”, il Pirandello da cui noi, come ogni uomo di spettacolo di questo secolo, non possiamo prescindere. Non è nemmeno il Pirandello acre, beffardo, irsuto delle novelle cittadine, dove protagonista è una piccola borghesia atroce e desolante. Il Pirandello delle novelle contadine si avvicina ai suoi personaggi con pudore, ha rispetto e pietà per la loro fatica sulla terra e per il loro dolore, ha complicità per le loro superstizioni e le loro rivolte. Accanto ai suoi oscuri eroi contadini, Pirandello trova addirittura, alcune volte, accenti epici, come in Requiem. Ma a noi piace poi dire un’altra cosa: che le novelle che abbiamo scelto non sono le novelle che Pirandello ha scritto, ma quelle che gli ha dettato la sua balia. Pirandello aveva una balia che amava moltissimo. Maristella si chiamava questa donna di origine popolare, che lo portava la mattina presto alla messa e poi lo accompagnava a scuola e che per strada gli raccontava storie straordinarie, storie della sua gente, storie magiche che affascinavano il piccolo Luigi, lo divertivano e lo terrorizzavano… Se siamo riusciti a vedere la Sicilia con i nostri occhi e con i nostri occhi svelare le passioni, gli strazi, le fierezze di certi personaggi, di certe storie, se ci siamo riusciti è anche perché le abbiamo guardate con lo sguardo di chi le vide e ora non le vede più, in questo caso Pirandello.”8

I due registi toscani che hanno già incontrato l’isola proprio nel loro film d’esordio – Un uomo da bruciare (1962) sul brutale assassinio del sindacalista Salvatore Carnevale, diretto insieme a Valentino Orsini – tornano in Sicilia per ritrovare sotto altre forme l’ebbrezza del loro primo amore. Qui giunti, senza un piano preciso affastellano suggestioni, materiali, idee. Nulla era certo, nulla era definitivo – dichiarano in un’intervista – finché una sera in albergo abbiamo riletto le novelle di Pirandello. Improvvisamente ci siamo detti: “Il più grande soggettista del secolo ci sta offrendo il materiale che andiamo cercando. Questo materiale è straordinario. Perché rifiutarlo?”9 L’enorme deposito di materiale a cui i Taviani fanno riferimento è costituito dalle Novelle per un anno, opera poderosa che raccoglie in nuce nella forma della novella buona parte degli spunti ideologici ed artistici che poi verranno sviluppati nei romanzi o nell’attività di commediografo, a cui il grande agrigentino attese pressoché ininterrottamente dal 1894 all’anno della morte (1936).

Ideologicamente antitetici a Pirandello, i Taviani scelgono di rappresentare “il Pirandello delle novelle contadine”, affabulandone i contenuti per mostrare con il loro singolare realismo lirico il mondo al contempo epico, elegiaco, straccione, doloroso e superstizioso degli ultimi della terra, degli umiliati e offesi, crocifissi in zolle pietrose, dure, drammaticamente inchiodati su campi arsi dal sole dominati da brulle colline e frustati dai venti impetuosi. E all’enorme tempo del mondo contadino con le sue dilatate scansioni temporali, fatto di miti e credenze, d’antiche ritualità pagane, d’incanti e di misteri, d’arcano e di favole, di dolori e terrori, bisogna “regredire” per capire a fondo l’operazione antropologico-culturale dei due fratelli di San Miniato. Sicché nel 1984 – dopo aver eletto a location la zona sud-orientale siciliana (Ragusa, Ispica, Donnafugata e zone limitrofe, solcate dai tipici muretti bianchi a secco, gli spazi angoscianti e meravigliosi di quella Sicilia più prossima all’ormai scomparsa civiltà contadina) i Taviani presentano sugli schermi Kaos, traendo il titolo dall’antico toponimo di “Càvusu”, dalla vulgata corrotto in Kaos (la contrada in cui nacque Pirandello), addizionando a quattro racconti fetisch (L’altro Figlio, Mal di luna, La giara, Requiem) un prologo ed un epilogo sempre ispirati alle novelle: Il corvo di Mizzaro e Colloquio con la madre. Spesso però modificandone i finali. L’universo ideologico dei Taviani non è quello conservatore e perfino reazionario di Pirandello, talché le “correzioni” e l’adattamento apportato gioca tutto a favore di quei reietti rappresentati, calpestati financo da una natura ostile. A dare continuità narrativa alle storie viene scelto il corvo (“Ci piaceva l’immagine nera di questo corvo che…passa da una parte all’altra della sua isola, da un personaggio all’altro…”10) che roteando alto nel cielo, dopo essere stato catturato e liberato con una campanella appesa al collo, intreccia (come la musica) vicende e personaggi scampanellando sulle misere contrade siciliane, palcoscenico di grandiose vestigia del passato, sulle storie di morte e di violenza, di pietà e cupidigia degli esseri umani.

Sulle vertiginose inquadrature dall’alto del tempio di Segesta, dei pietrosi precipizi sugli aridi campi, la colonna musicale sembra “veristicamente” farsi da sé per introdurre il miserabile epos d’un gruppo di migranti del primo racconto “L’altro figlio”, protagonista una vecchia cenciosa e sporca, Mariagrazia (Margharita Lozano, doppiata da Fioretta Mari), violentata e ingravidata da un brigante assassino, da cui ha un figlio da lei aborrito per la perfetta somiglianza con il padre, ma in realtà docile e devoto. Il racconto si chiude con Mariagrazia che si ostina a dettare l’ennesima lettera da spedire ai figli emigrati molti anni prima, da cui ormai è stata dimenticata, mentre all’altro figlio (Orazio Torrisi) respinto, per l’ennesima volta, non resta che allontanarsi sulla larga, deserta e calcinata trazzera. Sostanzialmente fedele (e sarà l’unico caso) all’impostazione pirandelliana anche la “mostrazione” dei Taviani, pur con qualche non determinante intervento modificativo.

Introdotto ancora dall’alto volteggio del corvo e poi da una voce fuori campo, Mal di Luna, il secondo racconto, si dispiega su una complessa e stratificata trama musicale sincronica, stabilendo proprio attraverso la musica un rapporto tra la Luna e Batà (Claudio Bigagli), un contadino colpito da licantropia da poco sposo, tacendo alla moglie il suo strano e mitico male. Aggredito dal male con la luna in quintadecima, Batà inizia una penosa confessione alla consorte Sidora (Enrica Maria Modugno), la quale ha ora l’occasione di tradire il marito con Saro (Massimo Bonetti), il cugino che non ha potuto sposare perché povero e spiantato e che l’accompagnerà con la madre nella fattoria di Batà alla prossima luna piena. Alla fine la sconvolgente variante narrativa introdotta dai Taviani ne capovolge la morale: Batà il contadino, da piccino “incantato dalla luna” viene soccorso durante la crisi dal cugino che la moglie vorrebbe come amante; nella novella, di contro, non la pietas e la solidarietà umana ma lo sgomento di Saro riesce a bloccare l’intento fedifrago. “I Taviani…collegano la luna al tema dell’acqua e del seno materno: ciò di cui soffre Batà è il morso del tempo distruttore, ciò che lo afferra è il terrore seguito alla morte della madre. Al termine di ogni crisi…egli assume una posizione fetale”11. Ma proprio la sera del convegno la luna si nasconde. Batà è felice, si reca conciliato dalla moglie:

“Sennonché rincasando gli capita di scorgere i preliminari dell’infedeltà di Sidora. La luna allora riappare e lui torna a star male come un figlio posto fuori dalla camera dei genitori. Soffre in modo atroce e questo spettacolo, avvertito e immaginato più che visto, impedisce a Saro di prendere Sidora che lo vuole. La solidarietà si palesa stringendo Batà strettamente come un piccolo padre. Anche Sidora lo capisce e lo prende tra le braccia…Il dolore dell’uomo sotto l’astro celeste assume un aspetto universale. In Pirandello la luna, pur sempre legata al tema della madre, giuoca con gli uomini a suo piacere, peraltro provocata da astuzie di ascendenza boccaccesca; nei Taviani si carica di una simbologia fortemente edipica, e però riceve un correttivo di tipo “leopardiano”: al “mal di luna” si deve rispondere con il tema della Ginestra, con l’aiuto che gli uomini posso darsi l’un l’altro…”12.

Un ingresso trionfale, mentre il corvo – che fa da collante delle varie novelle – placido s’acquatta sul ramo d’un albero, annuncia l’arrivo nella masseria dell’orcio maestoso di Santo Stefano di Camastra, acquistato da Don Lollò per riversarvi l’eccedenza d’olio prevista per via dell’eccezionale produzione d’olive delle sue terre. La giara, terzo racconto già portato sullo schermo nel 1954 da Giorgio Pàstina, però a causa d’un avvenimento misteriosoin corso durante la notte viene trovata l’indomani mattina rotta in due grossi pezzi. Il furbo conciabrocche inventore d’un mastice miracoloso chiamato a ripararla, rimasto chiuso all’interno del gran coppo, riesce infine ad aver partita vinta sul litigioso e avarissimo Don Lollò Zirafa (Ciccio Ingrassia), il carlomagno, affetto – per dirla con Sciascia – da esasperato “giuridicismo”13 e cultore del verghiano mito della roba. “Voi l’avete rotta e io ho vinto!”, sbotta orgogliosamente Zì Dima (Franco Franchi)quando Don Lollò si decide finalmente di fracassare la giara che pretendeva ripagata dal conciabrocche, mentre i contadini godono d’una revanche traslata contro il cattivo signore momentaneamente disarcionato e piangente. Un trionfo degli umili ovviamente del tutto assente nella novella pirandelliana.

“Nella transcodificazione attuata dai Taviani il tratto temperamentale del personaggio (il riferimento è a Don Lollo, n.d.a.) e i suoi ricorsi alla legge diventano secondari rispetto alla metafora sociale che si sposa con un’allegoria archetipica. Alla rottura della grande giara che già in Pirandello è carica di un’allusività erotica, presiede un evento cosmico deciso dalla luna e da una nube, cioè il rito agrario della fecondazione che prescrive la pluralità, ed è estraneo al principio della proprietà privata…” Zì Dima (n.d.a.) “…diventa una vittima del padrone e insieme il collante della resistenza che la luna benedice e feconda proprio in quanto corpo fallico all’interno della giara…Segno forte e del tutto nuovo in questa rappresentazione simbolica è l’introduzione di Sara che, serva-amante di Don Lollò, permette di stabilire il nesso erotico tra il padrone e il suo patrimonio, ma anche d’individuare il riscatto dalle subalternità ai valori della comunità unita al rito della fecondazione. Donde il tono fortemente rappresentativo, simbolico, della messa in scena”14.

E sempre in una Sicilia impervia, pietrosa, solitaria, drammatica e solenne – annunciato dal volteggiar del corvo – il quarto racconto Requiem 15 irrompe fragorosamente con la marcia disperata dei “margaritani”, reietti e diseredati guidati da padre Sarso (Franco Scaldati) che chiedono al ricco feudatario appena un fazzoletto di terra per il loro cimitero dove tra poco il vecchio patriarca (Salvatore Rossi), ormai moribondo, vorrebbe essere sepolto. Un altro intervento sulla fine, rovescia del tutto la rassegnazione dello scritto pirandelliano. Mentre infatti nella novella la morte è reale e i poveri abitanti del feudo di Margara se ne tornano sconfitti, nella fine immaginata dai Taviani (con la stessa valenza del riscatto della comunità contadina de La giara), il patriarca simula la morte affinché di fronte all’evento estremo i carabinieri “per rispetto superstizioso della salma” lascino scavare le tombe nel brullo e sperduto campiello. Poi, con tutta la comunità intorno, arriva l’attesa della morte vera. Se non è ancora coscienza di classe, si tratta di una furbesca ribellione, una specie di incruenta jaquierie, che potrebbe preludervi.

Nell’epilogo infine (Colloquio con la madre), ricavato dalla seconda parte di Colloquio con i personaggi (la prima “interventista”, siamo allo scoppio della prima guerra mondiale, è naturalmente del tutto ignorata dai Taviani), il fantasma della madre (Regina Bianchi) “chiama” Pirandello (Omero Antonutti) da Roma ad Agrigento per dirgli: “Impara a guardare le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più! Ne proverai dolore certo. Ma quel dolore te le renderà più sacre e più belle”. Liricamente al colloquio con la madre fa da pendant il viaggio compiuto dalla stessa madre ancora tredicenne, con le sorelle più piccole e due fratellini, per raggiungere il padre – fieramente antiborbonico ed esiliatosi a Malta dopo il 1848 – su una vecchia tartana con la vela rossa. Durante il viaggio la famigliola perseguitata incontra l’isola della pomice (Lipari), dove si decide di fare una breve sosta. Ed è in questo ricordo della scalata della montagna di pomice e del bagno in un mare di cobalto che affiora l’inestirpabile ricordo della fanciullezza perduta, del mito, della bellezza, della precaria felicità smarrita e mai più ritrovata. Qui musicalmente gli stessi Taviani sentono il bisogno di abdicare, di rinunciare alla pur straordinaria musica di Nicola Piovani che fa di Kaos anche un poema musicale ed il compositore romano premio Oscar è costretto a cedere la bacchetta. Ma solo per “arrendersi” al più grande genio musicale mai vissuto: Wolfang Amadeus Mozart. Già introdotta durante il colloquio l’aria L’ho perduta me meschina dall’opera Così fan tutte, avvolge mestamente la grossa barca che dalla finestra si scorge in lontananza con una passaggio immediato dal presente al passato e con il ricordo della spiaggia di Lipari. E sul quel mondo sprofondato, avvolto dalle meste e sublimi note mozartiane il film sfuma come un sogno. Forse il momento liricamente più alto raggiunto dal capolavoro dei Taviani.

“…una silloge impeccabile che tocca la Sicilia del dopo Unità d’Italia e ne fa emergere la miseria, l’emigrazione, la lotta di classe, la roba negli episodi che scandiscono il film… Kaos entusiasma per l’inventiva e lo smalto della messinscena. Ogni racconto mobilita uno stile diverso, con riferimenti continui ai grandi poeti cinematografici delle terra da Dovgenko a John Ford e gli attori sono in gran vena”16.

Nuovo adattamento di Pirandello, intessuto ancora dai fratelli Taviani, ormai perdutamente ma criticamente innamorati del grande Agrigentino, il tragico Tu ridi (1998, interpreti principali: Antonio Albanese, Turi Ferro, Lello Arena, Sabrina Ferilli, Luca Zingaretti), si configura in realtà come una sorta di summa, una vera e propria fusione di novelle, portando tra l’altro anche alle estreme conseguenze – come nel primo episodio – la drammaticità e il fallimento esistenziale del personaggio di Anselmo (Albanese) spinto fino al suicidio, laddove nella novella egli attribuisce la scoperta delle ragioni delle sue risate notturne all’ormai raggiunta “stupidità”:

“Ogni adattamento, ca va san dire, è una presa di posizione critica verso un testo, consapevole o inconsapevole; ma ci sono registi che lavorano sui testi letterari e altri che lavorano attraverso i testi letterari… I Taviani, nel loro personalissimo percorso artistico, attraversano i testi letterari…Per esempio il dittico in due episodi Tu ridi (1998) mescola talmente liberamente tra loro le novelle di Pirandello (il primo capitolo del film cuce i tre racconti Tu ridi, L’imbecille e Sole e ombra; il secondo diversi, tra i quali La cattura) da rendere così difficile l’identificazione precisa dei racconti di partenza, connotando così il film più come una riflessione complessiva sulle problematiche pirandelliane che come una semplice trasposizione” 17.

Infelice l’esordio alla regia “cinetelevisiva” di Mario Monicelli che nel 1985 trasforma Il fu Mattia Pascal pirandelliano in un attempato dongiovanni (Marcello Mastroianni) residente in un imprecisato paese fustigato da venti impetuosi, il quale per sfuggire ad una donna sposata senza amore e da lui ingravidata (ma sarà solo la prima, poi ne metterà incinte altre due), fugge e momentaneamente rientrato approfitta del ritrovamento d’un suicidia scambiato per la sua persona, per riprendere la fuga. Vince alla roulette di Monte Carlo, ma inevitabilmente perde a Venezia. Ridotto nuovamente sul lastrico, dopo qualche mese di bella vita, torna scornato e malinconico al paesello, dove finisce i suoi giorni visitando la “sua” tomba già occupata dallo sconosciuto suicida. Malamente manipolando l’intensa materia letteraria del fecondissimo Agrigentino, Monicelli che tuttavia ne rispetta in qualche modo la sconfortante conclusione, tenta un’infelice attualizzazione del romanzo, introduce la storia con un incipit spericolato (aiutato dalla sbrigliata fantasia dei cosceneggiatori D’Amico, De Concini, Todini), sposta l’ambientazione in Liguria, cambia anche il titolo in Le due vite di Mattia Pascal, infila nel calderone storie di “desaparecidos” argentini, corteggiamenti, prostitute, locali notturni, misteriose e ammalianti presenze femminili e spreca l’interpretazione di Mastroianni in un filmetto esangue, verboso, ridondante, a tratti insopportabilmente lagnoso, del quale cura anche una traboccante e noiosa versione televisiva di circa tre ore18. Accanto a Mastroianni un caststellare: Bernard Blier, Senta Berger, Flavio Bucci, Andréa Ferréol, Alessandro Haber, Rosalia Maggio, Laura Morante.

Fino ad oggi ultima e liberissima estrapolazione pirandelliana La balia (1999) di Marco Bellocchio, secondo le parole dello stesso regista “storia di un progressivo tradimento della novella per arricchire il più possibile e dinamizzare rispetto al presente la materia umana che nel testo di Pirandello esisteva solo in termini di scontro primario tra la madre naturale e la balia…”, è un film in costume nato su commissione della Rai, allora presieduta da Enzo Siciliano, ma realizzato su scelta dello stesso Bellocchio a cui era stato proposto un racconto di De Roberto. Retto da continui innesti di personaggi, antillustrativo e “sintonizzato sul piccolo” La balia non conserva molto dell’originale letterario d’impostazione zoliana – dove il bimbo muore e la balia finisce con il prostituirsi – rappresentando piuttosto un’interpretazione personale lontanissima dallo spirito originario della novella, di cui conserva solo l’incipit. Bellocchio, sceneggiatore con Daniela Ceselli, muta anche la professione del protagonista Mori (Fabrizio Bentivoglio) da deputato socialista in psichiatra clinico, aggiunge il personaggio di Nardi (Giorgio Bellocchio, figlio dello stesso regista), fa nascere una delicata storia d’amore tra Mori e la balia, che fortunatamente non finisce a letto (come, mutatis mutandis, avrebbero voluto alcuni distributori del film). Infine, nel tentativo di ritrovare se stessa, fa allontanare da casa Vittoria (Valeria Bruni Tedeschi) madre nevrotica che non riesce ad allattare la propria creatura, perciò sostituita da una balia (Maya Sansa, alla sua prima interpretazione poi nuovamente scelta dal regista piacentino per Buongiorno notte). Insomma un film in perfetto stile psicanalitico “bellocchiano”, completo di famiglia (tra gli altri interpreti ci sono anche Letizia e Maria Luisa Bellocchio), tutto fondato sul progressivo cambiamento dei personaggi, totalmente riscritto che conserva il fascino dell’introspezione psicologica, allontanandosi considerevolmente dal mondo dello scrittore agrigentino19. Realizzato con il concorso finanziario della Presidenza dei Consiglio dei Ministri.

Vagamente ispirato all’opera omonima di Pirandello (ma nessuno se ne è accorto) e tratto dall’omonimo romanzo, piatto e banale teen-movies, Come tu mi vuoi (2007) del debuttante Volganfo De Biasi chiama a raccolta i due visi vagheggiati e “testimonial generazionali” del fortunato Notte prima degli esami (2008), bibbia del Moccia-pensiero: Cristiana Capotondi, nei panni d’una crisalide poi variopinta farfalla e Nicolas Vaporidis in quelli d’un “pariolino” tanto danaroso quanto decerebrato, alla fine pronto a redimersi proprio mentre lei è in piena metamorfosi. Ma stavolta la storia del brutto anatroccolo che incontra il bel principe azzurro “…è un esempio della fastidiosissima standardizzazione del linguaggio del cinema commerciale sui teenager. Un oceano di banalità commerciali e furbette… affoga belle caratterizzazioni e riflessioni non banali su una certa gioventù con tasche piene e testa vuota”20.

Esordio autoriale ricco di talento del regista nato a Caltagirone Pietro Messina, L’attesa, protagonista la francese Juliette Binoche, liberamente ispirato a La vita che ti diedi di Pirandello e presentato in concorso alla 72.a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, si dipana tra i grandi saloni di un’antica villa della campagna siciliana dove Anna, che ha subito improvvisamente la perdita del figlio riceve da Parigi Jeanne, la ragazza che lei non conosce fidanzata di Giuseppe la quale ancora non sa nulla della morte del suo compagno. Anna non riesce a confessarle la tragica verità in difficile elaborazione del lutto. Così i giorni trascorrono lenti nell’attesa del giorno di Pasqua quando, ha detto Anna a Jeanne, Giuseppe tornerà finalmente a casa e in paese si terrà la tradizionale processione, chiara metafora d’una resurrezione spirituale. Film dalle forti significazioni simboliche, arricchito da immagini solari e molto suggestive (come quelle della processione) L’attesa svela al cinema italiano il talento del giovane regista siciliano aiuto di Paolo Sorrentino, purtroppo non ancora giunto alla sua seconda prova.

1 “…Corrado Alvaro si trovò costretto a dichiarare: “Il film non ha nessuno sfondo politico, non ha nulla da dimostrare poiché il problema oggi non sussiste”. Il problema era quello del latifondo: e non sussisteva soltanto per il fatto che il governo aveva fatto affiggere manifesti in cui si vedeva un contadino che dava di vanga su un pezzo di terra e la dicitura “assalto al latifondo” (bisogna qui aggiungere che queste debolezze Alvaro non se le perdonò, come si vede dai suoi diari)…”, L. Sciascia, cit., p.19.

2 Cfr. G. P. Brunetta, Cento anni…, cit., pag. 246.

3 M. Cardillo, Lo schermo e la follia, cit. pp. 196-197

4 Idem, p. 201.

5 E. Giacovelli, Breve storia…, cit., p. 78.

6 G.C.Castello, <<Cinema Nuovo>>, n. 108, 30 aprile 1953.

7 Su Natale Cirino v. la voce da me curata sull’ Enciclopedia di Catania, cit., vol. I, p. 180.

8 F. Accialini e L. Coluccelli (a cura di), Intervista a Paolo e Vittorio Taviani, in “Cineforum”, n. 1, 1985.

9 Idem.

10 Idem.

11 Dall’analisi del testo di A. Cattini, in Paolo e Vittorio Taviani, Kaos, sceneggiatura del film; Circolo del Cinema di Mantova, 1997.

12 Idem.

13 Cfr. L. Scaiscia, La Sicilia come metafora (intervista di Marcelle Padovani), Arnoldo mondatori Editore, S.p.A., 1979.

14 A Cattini, cit.

15 Anche da questa novella, come si ricorderà, era già stato tratto il film Terra di nessuno (1939) di Mario Baffico.

16 T. Kezich, Il Film ’80. Cinque anni al cinema 1982-1986, Mondatori, Milano, 1986, p. 131. Cfr. aanche F. La Magna, Kaos, poema epico-elegiaco-musicale, in La cometa musicale di Piovani (a cura di F. La Magna e M. Patanè), Città del Sole Edizioni, Reggio Calabria, 2009, pp. 36-54.

17 M. Comand, Con estrema disinvoltura. Gli adattamenti italiani tra il 1996 e il 2007, in Immagini di parole, cit., p. 40.

18 Affolata la coproduzione: RAI, Antenna 2, Telemunchen, TVE, Channel 4, RTSI, Cinecittà Excelsior Cinematografica

19 Cfr. M. Bellocchio, La balia, Gremese editore, Torino, 1999.

20 B. Sollazzo, <<Liberazione>>, 9 novembre 2007.

GALLERIA FOTO

Comments are closed.