VISCONTI E LA QUESTIONE MERIDIONALE

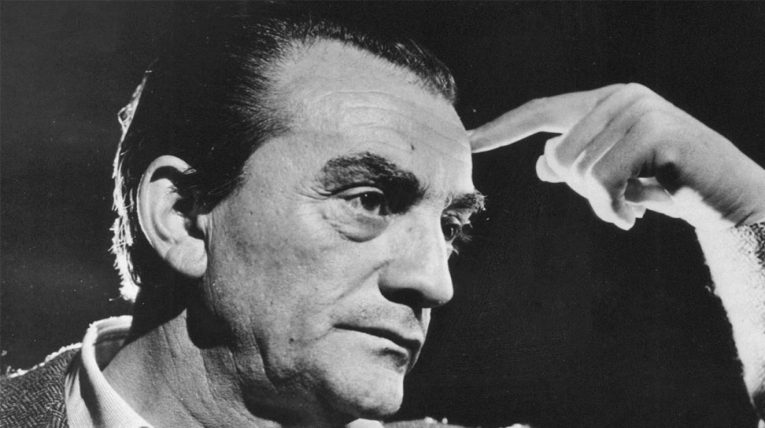

Che Luchino Visconti nutrisse una particolare affezione per la Sicilia è cosa nota. E che tale sentimento, via via, fosse destinato a strutturarsi sino a sfociare in una vera e propria denuncia contro l’irrisolta Questione Meridionale – protrattasi sin dal nostro Risorgimento – appare in linea con la sensibilità e la formazione, anche politica, del Regista.

Il tema della Questione Meridionale viene inizialmente rappresentato da Visconti per esigenze artistiche, nell’ottica cioè di soddisfare quelle esigenze estetiche espresse nel suo manifesto programmatico sul Cinema Antropomorfico: nacque così La terra trema, ove pescatori di Aci Trezza, attori non professionisti, incarnavano – per dirla alla Pasolini – l’unica possibile autentica “lingua scritta della realtà”. L’essenzialità dei luoghi e dei contesti – specie per un esteta come Visconti – se da un lato era sinonimo di bellezza e verità, dall’altro cominciava a postulare nel suo animo, pur sempre meneghino, la necessità di una loro soluzione sul piano politico-sociale.

Dopo Bellissima, accantonata l’esperienza neorealista, il Regista virerà, quasi rifugiandovisi, nel realismo storico-letterario; in questo contesto Visconti nuovamente riproporrà la Questione Meridionale ne Il Gattopardo – questa volta non in chiave documentarista – ma anticipando una dolorosa, amara profezia delle sorti che il Mezzogiorno d’Italia dovrà patire per effetto di una miope statalista piemontizzazione: “le cose cambieranno, ma saranno peggiori“.

Ove la Questione Meridionale assunse precisi connotati etici, politici e sociali – tali da pregiudicare a Visconti il Leone d’Oro a Venezia – fu senz’altro in Rocco e i suoi fratelli.

Un film assolutamente complesso che merita di essere, anzitutto, contestualizzato per metterne pienamente a fuoco tutti i risvolti sia esteriori che interiori.

Occorre, infatti, ricordare che l’atteggiamento assunto dal Partito Comunista Italiano rispetto ai Moti di Ungheria del 1956 provocò una profonda frattura tra i nostri intellettuali di Sinistra. Calvino si dimise dal Partito, eccependo “l’occasione storica mancata”. Pasolini scrisse Le ceneri di Gramsci.

Luchino Visconti espresse il suo dissenso, dirigendo Rocco e i suoi fratelli (1960), ispirato ai racconti de Il ponte della Ghisolfa di Testori.

Con questo film – da molti letto come un momentaneo ritorno del regista al neorealismo – il Regista volle appunto stigmatizzare la sostanziale latitanza del Partito Comunista Italiano nella gestione della questione meridionale, tramite la rappresentazione di una famiglia di emigranti lucani che giunge a Milano, sua amatissima città natale.

Cinque fratelli, uniti come le dita di una mano, in pugno ad un’autoritaria madre vedova. Questa statica – e per certi versi malsana – dimensione matriarcale si infrange quando Simone (Renato Salvatori) e Rocco (Alain Delon) incontrano Nadia (Annie Girardot), una prostituta che vive nelle stesse case popolari a loro assegnate. E fu il caos, quello vero, perché ogni ordine familiare e morale sarà sovvertito.

Solo Rocco – riflettendo sullo sfacelo familiare – avrebbe continuato a sostenere che gli uomini non dovrebbero essere costretti ad emigrare, denunciando più o meno apertamente l’attualità della questione meridionale: questione la cui pronta soluzione i funzionari piemontesi, invece, promisero nel romanzo di Tomasi di Lampedusa.

E la stessa madre, da sempre desiderosa di emigrare, alla fine, dovrà ammettere di aver tradito il testamento spirituale del marito che mai si sarebbe allontanato dal paese natio.

“Noi siamo le pecore e i buoi dei macellai e dei proprietari di bestiame“, scrisse Rocco Scotellaro, poeta lucano a cui Visconti dedica il titolo di questo magnifico film.

GALLERIA FOTO

GALLERIA VIDEO

Comments are closed.