CADAVERI ECCELLENTI, E ROSI OLTRE L’ILLUMINISMO CATASTROFICO

In un certo senso, Il contesto è un libro datato. Non sto mettendo in forse il suo livello estetico, indiscutibile in quella fusione di tragicità imperscrutabile e di ironia amara, altamente formalizzate nella risentita prosa di Leonardo Sciascia, è assai alto. Dico proprio, letteralmente, della sua datazione: che, pur se non lo affermassero le cronologie letterarie, si collocherebbe indiscutibilmente nella indistinta stagione breve che sta fra i giorni che seguono il ’68/’69 e i giorni che precedono 1l ’73/’74, ovvero (quello che poi sapremo essere stato) l’inizio degli italiani “anni di piombo”: proprio attorno a quel 1971, cioè, in cui il pamphlet iniziò ad essere pubblicato (sul n. 1, gennaio-febbraio 1971, della rivista siciliana Questioni di Letteratura, non vedendo la luce il resto che un paio di anni dopo).

E si capisce, dunque, certo senza condividere, che, all’epoca, la lettura del libro portasse un critico pur acuto come Mario Spinella a precisare che lo scrittore di Racalmuto non fosse da ritenere uno “apertamente schierato nel campo della rivoluzione intendendo per rivoluzione la prospettiva socialista”; un filosofo pur lucido come Lucio Lombardo Radice a classificare “il romanzo” come “marcusiano”, (nel senso, spregiativo, di illustrazione della “ideologia del fallimento storico della classe operaia”); e un politico pur aperto come Emanuele Macaluso a precisare che Sciascia, non comunista e non rivoluzionario, era un coltivatore di frutti “antilluministici e antidemocratici”. Si capisce, dicevo, benché appaia vistosa la glaciale “ideologicità”, caduca di quei giudizi; e susciti angoscia l’irrazionale visione, in essi implicita, delle “magnifiche sorti e progressive»; e dia brividi tanta trionfalistica sicumera pseudo-illuministica circa le virtù palingenetiche della Cosa, che già allora (e da tempo, fra l’autunno del ’56 e l’agosto del ’68: tra Budapest e Praga, si vuol dire) avrebbe dovuto essere vista e detta, da chiunque avesse intelletto libero e onestà di parola, un gigantesco colosso d’argilla eretto sulle lacrime e sul sangue dei popoli, come poi si vide chiaramente, e inoppugnabilmente, appena un quindicennio più tardi.

Ma il ragionamento implicito nello Sciascia de Il contesto non è questo, del re nudo o della eucaristica Cosa disvelata. Esso è piuttosto quello, che risente in qualche modo il un ’68, e presenta in qualche altro modo gli anni di piombo, del fisiologico coinvolgimento di tutto e di tutti (incluso dunque il Partito Rivoluzionario Internazionale) nella prassi dell’occultamento e del compromesso, nella politica della coincidenza fra ragion di stato e ragion di partito, nel mescolamento per convenienza “realistica”, di menzogna e verità (“Ma la ragion di partito… Voi … La menzogna, la verità: insomma… – Cusano quasi balbettava.”). Almeno, oggettivamente; nella realtà inoppugnabile del testo, delle sue scansioni e delle sue allusioni. In tale senso, e non in altro, “datate”: ovvero impregnate di uno “Zeitgeist“, d’inizio anni ’70, che fu di quelle brevi stagioni indistinte. e non di prima o di dopo.

Diverse, semmai, furono le soggettive intenzioni dello scrittore. Che egli stesso chiarì, in una nota al romanzo, dove confessò come quella che inizialmente avrebbe voluto essere la parodia di un fatto di cronaca, gli fosse poi andata per altro verso: “ché ad un certo punto la storia cominciò a muoversi in un paese del tutto immaginario; un paese dove non avevano più corso le idee, dove i principi – ancora proclamati e concimati – venivano quotidianamente irrisi, dove le ideologie si riducevano in politica a pure denominazioni del gioco delle parti che il potere si assegnava, dove soltanto il potere per il potere contava”. E qui, invece della “datata”, (nel senso anzidetto) oggettività del romanzo, abbiamo delle soggettive intenzioni assai più presaghe del futuro – il nostro attuale presente – che legate allo spirito dell’epoca: quando ancora le ideologie non erano mero gioco delle parti, le idee avevano ancora qualche residuo ma apprezzabile corso, e i principi (almeno alcuni) conservavano ancora un loro peso.

Datato nei risultati, e presago nelle intenzioni, Il contesto si offre, dunque, al lettore odierno, con questa sua duplice tensione, che obbliga chi ne scorra le pagine a una duplice attenzione: da un lato, alla lettera del suo diegetico procedere in “paese immaginario”, post-sessantottesco e pre-settantasettesco, imprigionato nel circolo chiuso del presente invivibile e della rivoluzione impossibile; dall’altro, agli interstizi del suo inespresso, alle suggestioni implicite, alle induzioni fantastiche, all'”immaginario”, insomma che esso suscita con il “senno di poi” alla luce o al buio di questo fine secolo, quando il gioco delle parti non ha più nemmeno il mascheramento delle ideologie. Tutto ciò per dire che il film Cadaveri eccellenti (1976) di Francesco Rosi – tratto appunto dal lungo racconto, o breve romanzo, Il contesto – mi pare più ispirato al patrimonio intenzionale che a quello espressivo del testo di Sciascia, più alle induzioni fantastiche che il libro può generare nel suo lettore, che alle allusioni epocali che esso può fargli cogliere, più al presago inconscio del romanzo (anche i romanzi ne hanno uno, eccome!) che alla sua cosciente referenzialità.

Naturalmente, ancora una volta, non sto facendo questione di livelli estetici. Non mi pongo, né pongo, il problema se il film sia più “bello”, del romanzo, o se il romanzo sia più “bello”, del film; dilemma che sarebbe due volte privo di senso: la prima perché, in termini di principio, non sono mai agevolmente comprensibili i raffronti fra risultati di pratiche estetiche assolutamente diverse tra loro, quali il “fare letteratura”, e il “fare cinema” (senza che la questione muti sostanzialmente, anche quando il film si ispira ad un libro, riprendendone il plot o i personaggi), pure se è di solito questo che si fa discorrendo di film “tratti da”; la seconda perché, in termini concreti, non sto parlando della qualità dei due diversi procedimenti di formalizzazione della “story“, quanto dell’eco differente che la Storia ha nei due testi, e della distinta riverberazione che assume, in ciascuno di essi, il pur in ambedue inconciliato contrasto fra la verità e la realtà. Non di qualità, dunque, è questione, ma al più di modernità (e attualità), che è tutt’altro concetto.

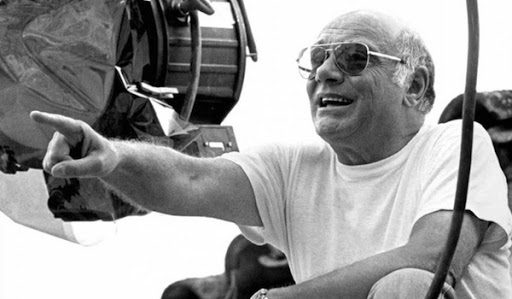

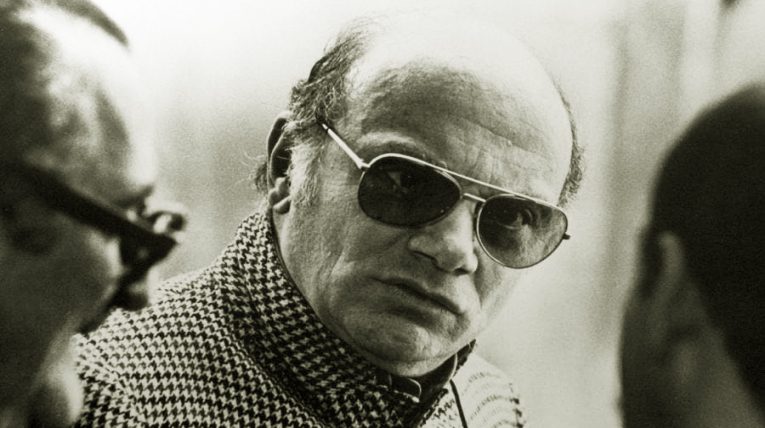

“Questo film – dichiarò a suo tempo Francesco Rosi – è un lungo viaggio attraverso i mostri e le mostruosità del potere: è una ricapitolazione visiva di tutte le aberrazioni, di tutte le degenerazioni del potere in cui mi sono imbattuto nella vita. Tutti i miei film, d’altronde, sono un viaggio, allo stesso tempo eccitante e malinconico.“. Questa dichiarazione dell’autore di Cadaveri eccellenti ci suggerisce se non la chiave, per lo meno una chiave di lettura del film: il suggerimento è di porlo in catena con gli altri film del regista e di vederlo, dunque, come il capitolo di un progressivo discorso, che inizia dal 1958, la data d’esordio ufficiale di Rosi. Il cinema di questo autore è infatti, da La sfida (1958) in poi – con le uniche eccezioni de I magliari (1959) e di C’era una volta (1967) – un lungo e coerente itinerario, teso a distinguere, dialetticamente, tra il reale e il vero, cioè tra la muta, o mistificata, realtà, dei fatti, e l’inquietante, ambigua, dubbiosa verità, del loro senso.

La laica metodologia di tale approccio alle cose consiste essenzialmente nel decantare le apparenze e nel trasformare la loro rappresentazione in un ordito labirintico, all’interno del quale un personaggio mediatore, della posizione del regista (o il regista stesso in veste di narratore e rievocatore dei fatti) pratica l’esercizio di un dubbio sistematico, di una «messa in discussione» radicale della logica apparente; ma non in nome di una Verità astratta e taumaturgicamente illuminante, bensì in nome di un metodo dove il dubbio, cioè la razionale messa in gioco della ragione esistente (da cui, appunto, la laicità, materialistica si dovrebbe dire, dell’approccio) è il modo per giungere al vero. E, poiché il maggiore scarto tra realtà e verità è offerto, per antonomasia, dal Potere (che consiste, anzi, nell’istituzionalizzazione di questo scarto), ecco che il cinema di Rosi ha come oggetto unico e costante, multiforme nella specie delle sue apparenze ma uniforme nell’ ideologia dell’occultamento che lo caratterizza, il Potere.

Insomma, e in altri termini: la catena tematicamente coerente (al di là della variata differenziazione delle storie), che emerge dalla produzione di Sciascia, va da Le parrocchie di Regalpetra a Il contesto (via Gli zii di Sicilia, Il consiglio d’Egitto, Morte dell’inquisitore, L’onorevole, A ciascuno il suo, La controversia liparitana, nonché gli scritti de La corda pazza) e, dopo Il contesto, a Todo modo e oltre (fino al pamphlet su L’affaire Moro), e denuncia la costante di una preoccupazione etico-filosofica; catena tematicamente coerente che emerge dalla produzione di Rosi, va da La sfida a Cadaveri eccellenti (via Salvatore Giuliano, Le mani sulla città, Il momento della verità, Uomini contro, Il caso Mattei, Lucky Luciano) e, dopo Cadaveri eccellenti, a Cristo si è fermato a Eboli e oltre (fino a Tre fratelli), e denuncia la costante di una preoccupazione etico-politica.

Fra queste due costanti, quella di Sciascia e quella di Rosi, vi è evidentemente forte assomiglianza, abbondante consonanza (si pensi alle splendide pagine che Sciascia ha scritto sul Giuliano: “Bellissimo, intenso film, mai la Sicilia era stata rappresentata nel cinema con così preciso realismo, con così minuziosa attenzione“), funzionale prossimità; ma esse non sono affatto identiche: si muovono lungo percorsi diversi e mirano a diversi obbiettivi.

Ciò spiega, dunque, perché l’odierna rilettura delle pagine de Il contesto (come delle quasi contigue pagine di Todo modo) sembri, oggi più che mai, ad un ventennio di distanza da quel pamphet, investire le categorie atemporali dell’Etica, laddove la rilettura di Cadaveri eccellenti (come, per altro verso, del Salvatore Giuliano), sembri, oggi più che mai, pur a distanza dal film, investire le categorie storiche della Politica, offrendo – rispetto al testo letterario – più una interpretazione di quello che abbiamo definito il suo inconscio (storico-politico), che un’illustrazione del suo cosciente, aspetto di moralità.

Luttuoso viaggio in un territorio di morte, dove un Potere imperscrutabile semina cadaveri e realizza una funerea ideologia dell’autoconservazione, il film si apre, stupendamente, su un sotterraneo pieno di mummie fissate nella polverosa eternità di una bocca aperta in un urlante spasimo, di un’occhiata svuotata, di uno scheletro gessoso e si chiude su due cadaveri e sulla negazione della verità che li riguarda; inizia (diversamente dal libro che parte con una lunga descrittiva processuale e poliziesca) in una museale catacomba stipata di immoti teschi, e si conclude (salvo il poscritto, finale) in un museo dove l’algida immobilità delle statue sembra essersi trasmessa ai due corpi inerti di Rogas (Lino Ventura) e di Amar, che giacciono, morti, sul pavimento (anche qui diversamente dal libro, il poscritto, è preceduto dalle riflessioni-confessioni di Cusano sul duplice omicidio della Galleria Nazionale). Questa struttura a Ringkomposition quasi perfetta, attesta la precisione, etico-politico appunto, del discorso di Rosi: il cerchio mortale, apertosi sulla morte, nella morte si chiude, comprendendo al proprio interno l’indagatore e gli indagati, le vittime e i mandanti, chi congiura e chi, senza sottrarsi al Sistema di Governo, segue, “dall’interno” appunto (ii sistema poliziesco, cui anche Rogas appartiene), le piste della congiura. Ma, contrariamente a quanto accade nel testo letterario, nel testo cinematografico è “mortale” soltanto tutto ciò che è nel cerchio; ed è vitale ciò che ne è fuori (tanto fuori da non divenire in alcun modo personaggio della fiction e da essere rappresentato soprattutto, se non soltanto, in quelle intromissioni della cronaca che sono, nel film, gli accennati “materiali d’attualità”).

In altre parole, il pessimistico e universale illuminismo catastrofico di Sciascia viene assunto da Rosi, ma mutato in un più circoscritto e meglio precisato discorso su un paese in mano a chi “malgoverna da trent’anni”. Non a caso nella grande festa (un motivo tipico del cinema di Rosi: si pensi a Il momento della verità) in casa dell’armatore Pattos, il regista concentra ministri di governo e contestatori di comodo, poliziotti e signore dell’alta società, scrittori “impegnati” e rappresentanti del “bel mondo”; ma mancano i giovani che hanno manifestato ai funerali, le masse che sono scese nelle piazze, i “gruppettari”, interrogati negli scantinati della polizia.

Se la festa è insomma il luogo dell’esistente, l’altrove, è il luogo dell’esistibile.

Contrariamente a quanto accade ne Il contesto, in Cadaveri eccellenti c’è, infatti, un “altrove”, rispetto al “paese dove non avevano più corso le idee”. Perché, per Rosi, l’Opposizione ha due anime: quella di chi contrasta il governo e si oppone a coloro che dominano soltanto per succedere al loro posto; e quella di chi contrasta il sistema di Potere e, nelle piazze e nelle strade, si oppone per riportare la Realtà alla Verità, rompendo quella che Pasolini definì l'”anarchia del potere”.

In Sciascia il catastrofismo era totale, il giudizio è categoriale, l’immagine ghignante del potere è onnivora, la questione è filosofica: Il contesto descrive un mondo in cui l’Esistente è immutabile e la Rivoluzione beatamente (per gli uni) o rassegnatamente (per gli altri) impossibile. In Rosi la catastrofe ha un donde e un dove, il giudizio è storico, l’immagine orrorifica del potere ha un hic et nunc, la questione è politica. Per l’autore di Cadaveri eccellenti il mondo è modificabile: dal labirinto del Reale si esce sottoponendolo al dubbio, contestandolo in nome del Vero.

LINO MICCICHÉ

GALLERIA FOTO

GALLERIA VIDEO

Comments are closed.