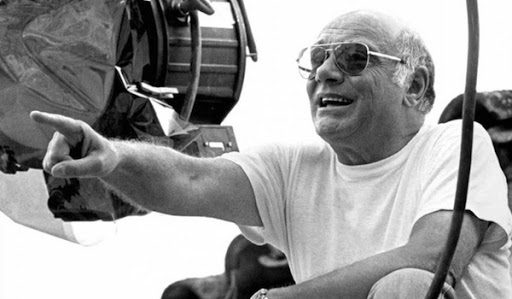

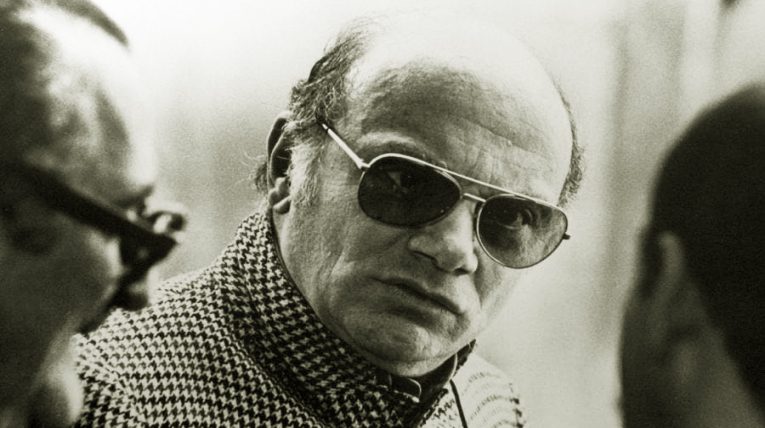

SALVATORE GIULIANO (1962). L’INOPPUGNABILE DOCUMENTO DI ROSI

“Di sicuro c’è solo che è morto”. Così il cronista su l’Europeo del 16 luglio 1950. E le immagini del Salvatore Giuliano di Francesco Rosi si aprono su questa certezza per poi seminare una lunga serie di dubbi e interrogativi che percorrono per tutta la durata del film, e oltre, le coscienze degli spettatori.

Un’asseveranza, ancora, di cui il regista ci fa subito partecipi è questa: “Il film è stato girato in Sicilia. A Montelepre, dove Salvatore Giuliano è nato. Nelle case, nelle strade, sulle montagne dove regnò per sette anni. A Castelvetrano, nella casa dove il bandito trascorse gli ultimi mesi della sua esistenza e nel cortile dove una mattina fu visto il suo corpo senza vita”.

La scritta, che si staglia nitida sul fondale nero dei titoli di testa e precede il chiaroscuro delle immagini del cadavere del bandito disteso nel cortile di casa De Maria e la voce monotona e incolore di un funzionario di polizia verbalizzante, è già un indizio premonitore che «qualche cosa è cambiato nel cinema con Salvatore Giuliano.

Fino a quel momento eravamo stati abituati a leggere sullo schermo ben altra didascalia, posta, a caratteri piccolissimi, nei titoli di coda della pellicola: «I fatti e i personaggi di questo film sono immaginari. Ogni riferimento ad avvenimenti reali è da considerarsi puramente casuale».

Su questo fondamento, apparentemente labile e di scarsa entità, che di per sé non lascia presupporre alcuna garanzia innovatrice, risiede, invece, la novità prodigiosa e rivoluzionaria dell’assunto stilistico di Rosi, che con questa sua opera afferma, indiscutibilmente, un modo nuovo e originale di leggere il documento e la cronaca e la capacità di attribuire a essi il senso della storia.

E la novità è assai più sconvolgente perché riesce a fare tutto ciò attraverso una figura mitica: il personaggio del bandito, a cui le oleografie cinematografiche di tutti i paesi hanno da sempre attribuito schemi romantici e sentimentali suscitatori di rozze emozioni e suggestioni per una platea popolare pronta a immagazzinare nel suo immaginario le gesta leggendarie dell’eroe senza legge e senza macchia.

Ma, come dicevamo, Rosi si distanzia fin dalla prima inquadratura dagli stilemi tradizionali del racconto mitologico-avventuroso. Il cadavere del fuorilegge, più che pesare sul procedimento del racconto, acquista valenza di enunciato per un discorso che nella sua diegesi tende a dimostrare le condizioni preliminari, le responsabilità e le connivenze che hanno portato Rosi, nell’incipit del film, a esporre in primo piano il corpo inanimato di un bandito, la cui fine e le cui gesta non sono da inscrivere nella leggenda ma piuttosto nelle trame del potere, nella vita della nazione e degli italiani.

Il linguaggio mimetico della rappresentazione di Rosi coglie efficacemente, in Salvatore Giuliano, la somiglianza del dato empirico all’idea che ne costituisce la situazione universale creando il rapporto analogico tra la realtà e la corrispondente simulazione artistica.

Ma il regista sa bene che il sapere si differenzia sostanzialmente dal vedere. E che il sapere necessita della memoria e si realizza contestualmente attraverso una successione di informazioni. E che ogni informazione ha senso se legata a delle altre che la precedono e la seguono. Per cui Rosi, con grande abilità – partendo dal dato iniziale che udi sicuro c’è solo che è morto, – delimita gli avvenimenti, li seleziona, li distribuisce nello spazio, costruendone con perizia la scena, li ridistribuisce nel tempo sovvertendo il racconto cronologico degli stessi procedendo con alternanze temporali che, seppur non rispettino l’ordine temporale, contribuiscono a costruire quella memoria storica che dà la connessione logica dei fatti e del loro conseguente svilupparsi.

Il lavoro strutturale e compositivo che Rosi fa in Salvatore Giuliano è assolutamente mirabile, tale da riuscire a permeare il racconto fino al punto di farne farne un eccellente paradigma di film politico. Come d’altronde è straordinario il suo intero processo realizzativo dalla fase della pre-produzione, al set, alla sua diffusione e accoglienza di pubblico e di critica.

Rarissimamente la soggettività creativa dell’autore e la pratica produttiva dell’industria cinematografica si sono così pacificamente e felicemente incontrate, come in questo film, da generare un capolavoro incondizionato. Difficilmente il cinema sì come avvenne per Salvatore Giuliano – è riuscito a innalzare con tale potenza al rango drammaturgico e poetico una materia per certi versi fredda e ostile come quella del film, fatta di carteggi processuali, di verbali di polizia, di dibattiti politici e di arringhe di tribunale, con il risultato di fare apparire la realtà più avvincente di un romanzo, senza però mai tradirla o defraudarla – in tempi di mezzo neorealismo – del suo dato di verità, quanto piuttosto ricoprendola di quella necessità morale che sottende all’istanza narrativa di Rosi.

Salvatore Giuliano è un film fondato sulla rigorosa ricostruzione dei fatti, e quindi sulla verità intesa in senso testimoniale e totale dove luoghi, persone e cose vengono ricostruiti a breve distanza di tempo con i loro nomi e cognomi e i fatti vengono riferiti a cause e a contemporaneità e ascendenze chiaramente designate. Un caso inedito, in Italia, di film politico che ha come scopo tendere a dimostrare non una tesi ma una realtà; una realtà intesa nel senso migliore del termine; non quella vista attraverso angolazioni filosofiche o filtri letterari d’uso corrente, né quella spettacolarmente intensificata o scientemente stilizzata, ma la realtà esterna, viva, il rapporto tra umanità e natura, tra individui e collettività, tra il cittadino e il potere.

Rosi, andando oltre le ragioni dei neorealismo dei suoi maestri Visconti e Rossellini, fa il suo cinema “sapendo di compiere un atto di testimonianza e di comunicazione. Perciò Salvatore Giuliano risulta un documento inoppugnabile», un’opera che è anzitutto una prova di coraggio e di libertà e, nel contempo, uno dei film più necessari, più importanti e artisticamente compiuti della storia del cinema, perché la sua forma si armonizza perfettamente con il contenuto e viceversa.

Così scrive Carlo Levi, autore tanto caro e vicino ai temi del regista napoletano. «Se dovessi definire con un solo aggettivo il bellissimo film di Rosi Salvatore Giuliano direi che è un’opera giusta. E’giusta sia sul piano poetico, ed è giusta sia sul piano della realtà e della sua interpretazione. È così giusta che nessuno dei molteplici aspetti di essa, che la rendono complessa e talvolta oscura, rimane estraneo al film che si potrebbe dire determinato a una visione storica precisa nel cui giudizio tutti trovano il giusto posto. E questo giudizio non si distingue dall’espressione poetica che ci offre I’immagine vivente della Sicilia».

Ma vediamo più da vicino il film. Rifiutando di costruire una vicenda di sapore romanzesco attorno al personaggio di Giuliano e scegliendo, invece, di portare in primo piano un folto numero di episodi e figure diversi, Rosi costruisce il film (grazie a un’intelligente struttura a incastro) come un mosaico, dove però non si perde la necessaria visione d’insieme; anzi, se ne ha addirittura un commento fortemente ideologico senza alcun intervento esterno dell’autore. La demitizzazione, anche a livello figurativo, del personaggio del bandito è il primo segno dell’atteggiamento di Rosi: realisticamente egli è convinto che Giuliano non sia stato affatto un protagonista delle vicende narrate, ma solo un pedina, e che, parallelamente, il fenomeno del banditismo siciliano non sia un prodotto, bensì uno strumento, di contesti più complessi e più ampi. Nella stessa ottica è considerata la situazione dei contadini e, in genere, della popolazione minuta: il fatto che essa sia mostrata nella sua disorganizzazione, nella chiusura dei suoi particolarismi familiari e individuali costituisce la risposta di Rosi al rischio in cui avrebbe potuto cadere abbandonato il mito dell’«eroe», cioè alla tentazione di un facile – ed altrettanto irrealistico – trionfalismo populistico.

Tutto ciò costituisce un pregio nel momento in cui Rosi si interroga anche sulle cause di tale disorganizzazione («Figli della miseria contro figli della miseria – carabinieri e banditi: è una lotta tra i figli della miseria»). Il regista sceglie di non indagare nei decenni passati. Gli basta descrivere, attraverso la ricostruzione di pochi avvenimenti salienti, colti nel carattere di mistero con cui sono stati vissuti dal resto della nazione il “clima” siciliano dal 1943 al 1950, con un’appendice localizzala intorno al 1960 che serve a proiettare il discorso nel “futuro”, senza chiuderlo arbitrariamente. La descrizione tuttavia è dialettica: le complesse trame del passato vengono di continuo accostate alla irrefutabilità del presente visto come detonatore di antefatti.

È costante il tentativo di integrare la parte conosciuta degli avvenimenti con l’accertamento di aspetti rimasti invisibili, di trovare, proprio nel rapporto tra il materiale disponibile e quello mancante, la chiave per spiegare la concatenazione dei conflitti. In sintesi, nel film sono più presenti gli accenni e gli accostamenti indiretti che non il racconto vero e proprio: ne è un esempio il modo in cui Rosi offre allo spettatore un panorama estremamente convincente della realtà economica dell’ambiente siciliano pur senza mai parlarne esplicitamente, ma procedendo per intuizioni o invitando lo spettatore stesso a trarre le necessarie deduzioni dalla presenza di conflitti di classe tra i proprietari terrieri e i contadini. Ma il discorso del film raggiunge le punte più alte della sua validità là dove si accentra sul controverso rapporto esistente tra gli individui e il potere locale (in primo luogo); e tra il potere locale locale e il potere nazionale. Lo sviluppo della potenza mafiosa è visto come conseguenza dell’assenza iniziale di un vero collegamento tra la Sicilia e il resto della nazione e il tardo intervento dello Stato è mostrato come ridotto a un’impotente spedizione punitiva, slegata dal contesto in cui va a operare, cieca di fronte alle esigenze più profonde di questo, oltre che debole rispetto ai giochi ormai consolidati degli interessi e delle prepotenze. Il film diviene addirittura coraggioso nel momento in cui suggerisce la possibilità che, al di fuori del ristretto contesto locale lo Stato possa tuttavia riprendere le redini della situazione e strumentalizzare a un livello più ampiamente politico, proprio quelle forze che nell’isola sembrerebbero incontrastate: e ciò, innanzi tutto, mediante la manipolazione dell’opinione pubblica.

A questo punto, la situazione di povertà economica e lo squilibrio dei rapporti sociali diventano elementi di stasi, una stasi accettata e usata all’esterno. Rosi sembra volere sottolineare, nel film, la carica di provocatorietà assunta dagli avvenimenti e, nello stesso tempo, la non-reazione che ne segue, individuando la sostanziale responsabilità di quest’ultima fuori dalla Sicilia («Questa terra è come una delle sue bellissime bambine… che abbandonate a se stesse cercano selvagge, incolte, feroci e che, invece, curate cambierebbero la faccia a questo Paese…).

Per tutto l’arco del film il racconto si mantiene appassionante, anche se a tratti Rosi ci lascia pensare che non sempre possiede gli strumenti adeguati per portare fino in fondo il discorso intrapreso. A volte, infatti, le responsabilità, le inadempienze, le incapacità dello Stato restano solo enunciate, bisognerebbe allargare l’orizzonte, penetrare più in profondità, ma tutto resta volontà di ricerca. Il regista invita a una presa di coscienza, ma al presente non può andare oltre; è demandato allo spettatore il compito di continuare questo lavoro al di fuori dal buio della sala.

«Tuttavia, egli [Rosi] è ben lontano dall’imparzialità neutrale dell’osservatore esterno: al contrario, il film è lievitato dall’irruenza con cui il regista affronta i fatti e li fa cozzare fra loro, sprigionando tutta l’energia drammatica, quasi dominato da un’esaltazione che proprio per sentirsi insoddisfatta cresce su se stessa: e ancora non disarma nelle immagini conclusive. Questa trascinante energia narrativa fa la ricchezza spettacolare dell’opera, garantendone il colloquio con le platee di massa».

Nel Salvatore Giuliano, il tono, o ancor meglio i toni della narrazione, a cui brevemente accenniamo in conclusione, meriterebbero una lunga trattazione a parte, anche se molto si è scritto nel corso di questi decenni.

Pur nel rispetto delle categorie neorealistiche, che sottendono alla struttura del racconto, tutta la materia è percorsa da una vis drammaturgica che innerva l’azione ora del climax da tragedia greca, ora degli accenti epico-lirici dell’opera poetica, ora delle atmosfere chiaroscurate del poliziesco. Molte sono le sequenze suggestive e di rara potenza avviluppate in un discorso, oltre che estetico, critico sulla vita civile, che non è esteriore, bensì parte integrante di esse. Non possiamo sezionarle tali sequenze, dividerle, estrapolarle, guardarle come cose a sé, ma come segni di un discorso per e contro la società italiana aggredita da Rosi con impeto di verità.

SEBASTIANO GESÙ

GALLERIA FOTO

GALLERIA VIDEO

Comments are closed.