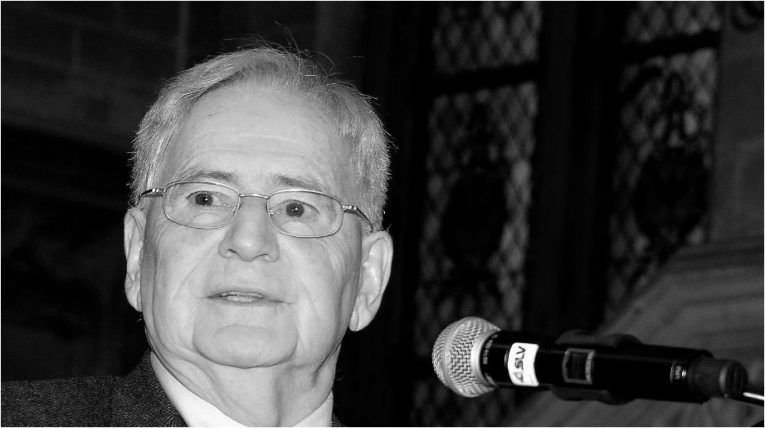

L’UMANESIMO DEL FREE CINEMA DI ALAIN TANNER

Fondatore, con Michel Soutter, del “Groupe 5” di Ginevra che, dal 1968, ha attivamente concorso alla rinascita del cinema svizzero romando. Il suo primo lungometraggio risale al 1962, L’école (La scuola), ma tra le opere di maggiore rilevanza vanno ricordate La salamandra (1971) e Il centro del mondo (1974), che raccolse molti consensi al XXVII Festival del Cinema di Locarno.

Come definirebbe Il centro del mondo?

« Un fim sull’immobilismo. In tutti i miei film, finora, i personaggi cambiavano, si evolvevano. Qui succede il contrario. Anche per questo ho messo l’accento sui passaggi di tempo (41 cartelli con le date); per far vedere che, nonostante i giorni passino, i due personaggi stanno fermi. Lei è come è, e lui non riesce a cambiarla, né a cambiare se stesso. E invece, per cambiare lei, dovrebbe prima cambiarsi lui. Perché il “motore” è lui, ma è un motore immobile ».

Alain Tanner e il cinema?

« Avevo quindici anni quando ho scoperto il cinema. Ed è stato il neorealismo italiano a farmelo scoprire: De Sica, De Santis, Lattuada. Poi è stata la volta dei film “gialli” americani, i primi Bogart. Dopo ho visto di tutto, anche perché, con Goretta, all’università, avevo fondato un cineclub. Nel 1955 ho avuto voglia anch’io di far del cinema, ma a quell’epoca, in Svizzera il cinema era ancora in mente Dei, cosi sono andato a Londra. E ho avuto la fortuna di capitarci al momento giusto, quando cominciava a nascere il free cinema, di pari passo con la letteratura e il teatro degli arrabbiati: lavoravo alla BBC e, contemporaneamente, frequentavo della gente come Lindsay Andetson e Karel Reisz. Sono loro che mi hanno aperto gli occhi: fino a quel momento credevo solo al surrealismo, grazie al free cinema ho scoperto un umanesimo meno astratto, ancorato alla realtà. Due anni a Parigi (l’altra faccia del cinema, quella tutta da dimenticare) non riuscirono a guastarmi e tornato in Svizzera la televisione mi aiutò a perfezionare, anche tecnicamente, quello che avevo imparato e capito in Inghilterra: Poi ci fu il maggio de ’68. E tutto cambiò. Cioè, non cambiò niente, almeno in superficie, ma cambiarono molte cose nella testa della gente. Anche nel cinema. Perché ci si rese conto all’improvviso che il cinema non era quello di Hollywood o almeno che poteva anche essere dell’altro. Così, con Goretta e con gli altri, abbiamo fondato il “Groupe 5“: per fare un cinema “diverso”. E per farlo “diversamente”. Non è una contraddizione, ma il fatto di partire da zero, e senza mezzi, anziché ostacolarci, ci ha aiutato. Non avevamo un’industria cinematografica che potesse imporci le sue leggi, la televisione non ce ne dava nessuna, tradizioni non ce n’erano e così abbiamo potuto cominciare dal niente, inventando tutto. In assoluta libertà, senza un impaccio, un condizionamento ».

E su quali linee avete inventato?

« Su tutte. I metodi di lavoro, il linguaggio, le tecniche. Il costo di Charles mort ou vif, ad esempio, è stato di 75.000 franchi svizzeri, e in un’epoca in cui il costo minimo per un film era di 150.000 franchi. Questo voleva dire a priori la rinuncia ad una messa in scena spettacolare, a un certo tipo di fotografia, a certe tecniche tradizionali. Per sostituirli, bisognava essere molto rigorosi sul piano dell’efficacia, bisognava riuscire a trovare subito il punto di impatto delle idee e il modo di tradurle. Dimostrando, anche, ma questo Godard lo aveva già. fatto prima di noi, che la grammatica cinematografica non esiste, che è un’assurdità e che, al contrario, si può fare di tutto, perché le regole servono solo ai film di Hollywood e a chi ancora ci crede. Senza far delle vere rivoluzioni, intendiamoci, ma mettendo sempre seriamente in discussione le formule tradizionali, ora respingendole, ora accettandole con beneficio d’inventario nei limiti in cui servono a non far perdere i contatti con lo spettatore. Anche se questi contatti non vanno assolutamente tenuti così stretti come li tiene Hollywood, che coinvolge lo spettatore, ma gli toglie poi ogni libertà ».

È la sua applicazione, questa, dello straniamento di Brecht?

« Sì. Non ho mai voluto fare del brechtismo a tutti i costi, ma ho sentito molto l’influenza del teatro di Brecht.fin dagli inizi, fin dai miei reportage e dai miei primi film ho cercato di scoprire come si poteva applicare al cinema la teoria dello straniamento, per trovare il modo di raggiungere anche al cinema quel rapporto “distanziante” con il pubblico suggerito da Brecht. A differenza di quello che fa il cinema commerciale, che cerca sempre di “catturare” il pubblico, mi sono sforzato (pur mantenendo una funzione, un racconto, dei personaggi cui succedono certe cose) di svolgere la storia altrimenti, per dare al pubblico una certa sensazione di distanza in rapporto ai personaggi, evitandogli di identificarsi completamente con loro e conservando, quindi, la sua capacità di giudizio via via che si svolge un’azione in cui non è coinvolto fino in fondo. E a questo, per un’altra coincidenza fortunata, mi aveva indotto anche la scarsezza dei finanziamenti, la necessità, come le ho detto, di raggiungere un massimo di efficacia con un dispiegamento minimo di mezzi. L’efficacia maggiore, in questa situazione, non potendola raggiungere nell’ambito della messa in scena, delle scenografie, della bella fotografia, ho cercato di raggiungerla a livello di significati, di “intensità”, sostituendo le forme tradizionali di racconto con altre che, per la loro “diversità”, potessero colpire di più, con effetti più diretti proprio perché “stranianti”. diceva che il significato rivoluzionario dell’opera d’arte non ha niente a che vedere con il suo soggetto o con l’utilizzazione che se ne può fare, perché è un significato sempre in attesa di essere scoperto e liberato. E questo perché i valori di un’opera risiedono nell’attività rivelata dall’opera stessa. Raphael parlava di pittura, ma le sue parole vanno benissimo anche per il cinema. Il cinema non deve mettersi a rimorchio di idee uscite fuori da altri settori dell’attività umana. Se queste idee le fa proprie deve assimilarle per tradurle in termini propri, penetrandole di materia filmica. Il cinema non prova niente o prova tutto. La sola cosa cui può tendere è che un film e quello che dice si assommino. Il contenuto è per intero nella forma. Non si può, questo contenuto, andarlo a cercare altrove e poi appiccicarlo dal di fuori. Il lavoro, oggi, va fatto sul linguaggio, sui modi per sviluppare un discorso specificamente cinematografico che, dopo, avrà la sua capacità d’azione. L’impegno” è questo. Il resto è tutto quello che si colloca prima del film, quello che siamo noi e che facciamo. E che, naturalmente, non mancherà di riflettersi nei nostri film: integrandosi però totalmente alla loro forma ».

E quell’« umanesimo » che le aveva fatto scoprire il free cinema?

« È quello che mi ha indotto a tenermi sempre vicino alla realtà più quotidiana, di cronaca. La cultura è dappertutto, ma io la cerco più volentieri in un supermercato che non in un museo. Questo come punto di partenza, s’intende, non come punto d’arrivo. Il realismo è un atteggiamento ideologico da cui scaturisce un metodo di lavoro. Non è, come fanno molti, quell’andare a ficcare il naso il più possibile vicino alle cose, alle azioni, ai sentimenti per cavarne a tutti i costi i dettagli “che fanno vero!”. La verità al cinema non è nella copia della realtà, è nell’arte di rappresentarla ».

Pubblicazioni di riferimento: 7 domande a 49 registi di Gian Luigi Rondi (SEI Ed.) , Cineforum (AA. e Nrr. VV.), Filmcritica (AA. e Nrr. VV.), Positif (AA. e Nrr. VV.), Chaiers du cinéma (AA. e Nrr. VV.), Bianco e nero (AA. e Nrr. VV.).

GALLERIA FOTO

GALLERIA VIDEO

Comments are closed.