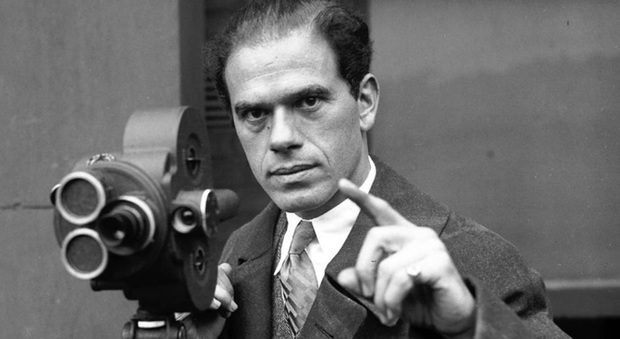

FRANK CAPRA, L’AMERICANO DI BISAQUINO

Questa è la storia di Frank Capra, regista italo-americano, massimo “autore” del cinema statunitense e contraddizione permanente delle regole dello studio system. Uno dei grandi di Hollywood, Capra nasce in Sicilia negli ultimi anni del secolo scorso. Suo padre, Carmine Salvatore, fa il contadino, ma si diletta di musica e suona il flauto; la madre, Saridda, è la tipica donna siciliana.

Nel 1903 la grande famiglia di Capra sbarca a Ellis Island, a Manhattan, da un grande transatlantico; della scena si ricorderà in un film autobiograftco, Il padrino – Parte II (1974). Il giovane Capra ha una immensa voglia di sfondare, quasi per pagare le sue colpe ancestrali di povero e di oppresso: studia, lavora – fa un po’ di tutto per sbarcare il lunario – ama le materie tecniche. Così, a Los Angeles, dove la famiglia si è stabilita, studia alla scuola di ingegneria mentre – è l’altra sua passione – segue dei corsi al famoso college locale di Ucla. La sua esperienza tecnica, insieme al suo spirito artistico, ne faranno un personaggio di primo piano, poiché riuscirà a sintetizzare tecnologia e arte; si pensi agli effetti speciali di Orizzonte perduto (1937) (una irreale Shangrilà) o di Un sogno lungo un giorno (1981) (una iper o surreale Las Vegas). Così Capra fa il cinema, la cui storia percorrerà dall’epoca del muto alle più sofisticate tecniche elettroniche. Ossessionato dai mass media, fa lo strillone dei giornali da piccolo e il proprietario di testate (il “City” di San Francisco) da grande: proietta le sue esperienze nell’ossessione della stampa e della notizia – La follia della metropoli (1932), Strettamente confidenziale (1934) – e dei mass media in generale – La conversazione (1974) -. Nazionalista, lavora per il Dipartimento della difesa firmando documenti di guerra – Perché combattiamo (1945-47) – e un paio di film sul neocolonialismo Usa: Diavoli volanti (1929), sulla guerriglia in Nicaragua, e Apocalypse Now (1979) sul Vietnam. È megalomane, autoritario, egocentrico: ha scritto un’autobiografia che si chiama The Name Above the Title e i suoi amici lo chiamano “il sultano di San Francisco” o “il Mussolini della Bay Area”.

Va bene, era uno scherzo. Capra è un personaggio di favola: la favola di due generazioni opposte di registi italo-americani. Una all’inizio del percorso, quando il cinema fa i primi passi, quando tutte le soluzioni e le invenzioni sono aperte; l’altra alla fine della strada, quando il cinema si ricicla ormai in un universo iconico più vasto e più complesso. Dal film muto alla televisione e alle nuove integrazioni planetarie. Eppure c’è un filo che percorre le molte tappe generazionali che stanno tra il punto di partenza e punto di arrivo: è la radice italo-americana, o più esattamente il rapporto tra mito americano e mito mediterraneo, tra integrazione e ritorno alle origini. La prima faccia del nostro bifronte e composito Capra è Frank Capra, siciliano di Bisacquino, Palermo, nato nel 1897 ed emigrato a Los Angeles nel 1903. Capra è stato un cavallo di battaglia del nostro nazionalismo cinematografico: negli anni Trenta il “siciliano” e l’ “italiano” Franco Capra erano esaltati come uno dei grandi successi nazionali nel mondo. Capra ribadiva quella “superiorità italiana” nel cinema, che si tentava di dimostrare a tutti i livelli della tecnica e della poetica. Specialmente nel 1934, anno in cui viene creata la Direzione generale per la cinematografia – e comincia l’era Freddi, grande manager del cinema italiano sotto il fascismo – le riviste aprono i loro numeri speciali dedicati all’avvenimento con un servizio su Frank Capra, il “regista italiano più rappresentativo”. Così è nella rivista Quadrivio, diretta da Luigi Chiarini, che punta su Capra nel momento in cui il cinema del regime sta rifondando le proprie strutture pubbliche sul modello di stato economico del New Deal e sul mito produttivo hollywoodiano. A maggior ragione, Capra viene esaltato quando nasce Cinecittà: per esempio la rivista Cinema dedica gran parte del fascicolo speciale “per l’inaugurazione della città del cinema” (25 aprile 1937-XV) al grande regista italo-americano. “Era naturale che un fascicolo principalmente dedicato – nell’occasione della nascita della città cinematografica – al passato, al presente e all’avvenire del cinema italiano, concludesse uno studio attento e comprensivo su colui che è oggi considerato a buon diritto il maggiore regista del mondo: il siciliano Frank Capra. Il saggio critico di Emilio Cecchi e quello biografico del Gramantieri, vogliono rappresentare il doveroso omaggio di Cinema alla simpatica e luminosa figura dell’artista italiano, “uno fra i più degni rappresentanti della nostra arte all’estero”. In tempi in cui Mussolini vanta New York come “la più grande città italiana” (perché ha un milione di italiani), così Capra può a buon diritto diventare il più grande regista italiano, a dispetto dei Blasetti, dei Camerini e dei Matarazzo indigeni. Ma Capra? Che ruolo gioca in questo rimpallo di mito americano e di orgoglio italiano? Nessun ruolo che giustifichi lo sciovinismo locale e provinciale degli italiani. In effetti Capra – lo ha scritto anche Gian Piero Brunetta presentando la rassegna di Castelporziano 1983 dedicata a Little Italy, – “rimuove” in qualche modo le sue radici italiane, rifiuta l’Italia grande madre. La sua nuova grande madre è quella statua della libertà che gli viene incontro maestosa nel 1903; è quella terra d’America che i suoi familiari baciano appena sbarcati. L’Italia significa povertà, chiusura mentale, morte civile; l’America vuol dire nuovi orizzonti, possibilità illumitate, chance per tutti, mobilità fisica e psicologica. “I hated being poor. Hated being a peasant. Hated being a scrounging newskid trapped in the sleazy Sicilian ghetto of Los Angeles. My family couldn’t read or write. I wanted out. A quick out. I looked for a device, a handle, a pole to catapult myself across the tracks from my scuny habitat of nobodies to the affluent world of somebodies”. Sono le prime parole – la prefazione – di The Name Above the Title, l’autobiografia di Capra. Sono parole amare, uno sfondo di tragedia e di miseria. A ben pensarci, il primo capitolo dell’autobiografia è l’unico script di Capra sulla Sicilia e l’Italia. Uno script e un film mai realizzato (o realizzato soltanto varie generazioni più tardi, da Francis Ford Coppola) sull’ambiente degli italo-americani e sulle «radici» siciliane, pieno com’è di episodi, di sequenze narrative, di piccoli plot filmici, più che di ricordi e di memoria. Le prime pagine dell’autobiografia sono un piccolo gioiello di letteratura (non importa se veritiera) popolare. Si vedano alcuni episodi: l’arrivo, al paese, della lettera di Ben, il figlio creduto disperso e la timorosa attesa che il messaggio provoca tra la gente analfabeta di Bisacquino. Le avventure – descritte in flashback – di Ben da Palermo a Los Angeles, passando per New Orleans, San Francisco e persino isole giapponesi, in mezzo a fughe, rapimenti e risse varie, tutti gli elementi del romanzesco, insomma. Il viaggio verso l’America, nell’oceano tempestoso, dove solo mamma Saridda ha il coraggio di sfidare il vento; e l’arrivo, dopo mille traversie, a Los Angeles. I primi anni del piccolo Frankie, descritti con un commosso realismo e con un linguaggio spesso misto e ricco di spunti dialettali, come quando il giovane Frank torna a casa disperato e piange sul grembo della madre, che gli dice in italiano: “Coraggio, figlio, coraggio…”. L’episodio in cui Frank, per sbarcare il lunario, dà lezioni private a un ricco ma per questo un po’ stupido signorino: “The rich have it all; but accomplish little; and, had Baldwin been born a poor boy in New Orleans or Memphis, he might have become one of our great jazz musicians“, è la morale, populista, tipicamente capriana. E per finire l’episodio, importante per capire l’approccio di Capra all’ “italianità”, in cui un boss mafioso del sindacato siciliano dei contrabbandieri gli offre lavoro e denaro “sporco”. L’italo-americano, stereotipo e molto cinematografico – cui il “chico” Frankie getta in faccia il denaro – si chiama, significativamente, Tuffy.

E il cinema? Nella lunga carriera e nei molti film di Capra l’Italia e l’italiano non esistono. Rifiutati, rimossi, dimenticati nello sforzo per emergere, per affrancarsi, per diventare, “americano”, uno di loro e più di loro. Molte sono le situazioni che possono ricordare le origini povere della sua famiglia; ma sempre il riferimento è mascherato e integrato nel modello americano: ad esempio, ne La nuova generazione (1924), un importante film di passaggio dal muto al sonoro, protagonista è una famiglia povera del Lower East Side. Ma è una famiglia ebrea, anche se la “mamma” assomiglia alle “donne Saridde” siciliane. Più vicina alle atmosfere italiane è semmai la surreale famiglia patriarcale di vignette comiche. L’unico “italiano”, in tutti i film di Capra, è Martini, il buon vicino che James Stewart aiuta ad aprire un bar ne La vita è meravigliosa (1946). E l’unica atmosfera italiana è, nello stesso film, quando nel bar di Martini si sente una canzone napoletana, Santa Lucia. Ma è solo un frammento di colonna sonora, che di lì a casa sarà ribaltato nell’atmosfera di incubo del “sogno” di George Bailey. E il bar “italiano” di Martini sarà un orrido luogo di perdizione e di corruzione. Come mai questa “rimozione” delle radici? Ho avuto modo di chiederlo a Capra in un’intervista realizzata nell’8l: “Non ho mai fatto – risponde Capra – film che non avessero un background americano, anche quando si svolgevano in Cina o nel Tibet. Ho spesso pensato di fare film in Europa, in Francia o in Italia. Poi mi sono detto: non conosco i francesi, non so cosa pensano, come parlano quando parlano normalmente, che parole usano nella vita reale. E per quanto riguarda I’Italia, avevo solo sei anni, che radici potevo avere? Non ricordo niente di prima, perché quando partimmo da Palermo e arrivammo all’oceano aperto, era una cosa così meravigliosa che tutta la memoria precedente era scomparsa. Quello è il momento originario. Da lì parte la mia memoria. Parte dalla nave. Prima della grande nave non ricordo niente. E dire che sono tornato a Bisacquino, tre anni fa. Ma non ho provato nessuna emozione. Non ho riconosciuto niente”. Il “rifiuto” dell’Italia è confermato dall’autobiografia: quando arriva la lettera di Ben, c’è un messaggio ben preciso di Mr. Orsatti, italo-americano che ha aiutato il giovane a stendere il messaggio: “And, Orsatti added, if the Capra family wished to see Ben again they would all have to come to Los Angeles, because Ben says he is never coming back to Sicily“. In Sicilia non si ritorna, dunque. La vera patria è l’America. «Los Angeles – America, America!”, gridano i Capra come un personaggio del romanzo Hotel Savoy di Joseph Roth. Ma qui non c’è nessuna catastrofe mitteleuropea, nessun fuoco purificatore. Alle spalle, ci si lascia solo la Sicilia misera e disperata. Alla Sicilia disperata ma bella e carica di miti originari, torna invece, molte generazioni e molto cinema più tardi, Francis Ford Coppola. Francis Coppola è l’altra faccia del nostro immaginario Capra. Sono passati molti pregiudizi e molta acqua sotto i ponti, quando Coppola studia a Ucla e si prepara a diventare uno dei registi vincenti della nuova Hollywood. Come Capra, aspira ad avere “The Name Above the Title”, rappresenta con forza – per citare il titolo di un libro di Gelmis – “the director as superstar“, il regista non più anonimo artigiano, ma autore. Come Capra, ha un motivo di revanche familiare da giocare: Capra aveva il padre – Salvatore – contadino e analfabeta, la sua vendetta sul mondo era quella di studiare, di diventare qualcuno; Coppola ha il padre, Carmine, che non ha mai sfondato, è rimasto figura anonima e grigia, suonatore di flauto nell’orchestra di Toscanini. La sua revanche è dunque familiare, contro le frustrazioni del padre e generazionale, contro i tabù e i pregiudizi razziali anti-italiani. La battaglia edipica di Coppola è contro i complessi di inferiorità di Capra, contro le vergogne italiane, per il recupero del mito mediterraneo in tutti i suoi riti forti: la festa, il viaggio, la violenza, la morte ecc. Ma è anche una lotta per la sopravvivenza tutta americana; è, come in Capra, un genuino “American dream“, voglia di aggredire e di emergere. Do it!… Seguendo un trend generazionale, anche Coppola va alla scoperta delle “radici”: il primo dato è nell’archivio familiare, nell’immagine e nel nome del padre e della madre: Carmine e Italia (Italia, si chiama anche la sorella di Francis, Talia Shire). Poi c’è l’approdo già maturo alla cultura italiana, mediato attraverso il cinema (Coppola è grande ammiratore di Bertolucci). Così l’italiano diventa un personaggio ricorrente nei suoi film, sia nel impianto narrativo che nel cast e nella troupe. L’italiano è visto da un lato con le deformazioni folkloristiche consuete (il siciliano mafioso, l’uomo d’onore virile e paterno, gli spaghetti che Coppola fa commissionare e spedire nelle Filippine durante le riprese di Apocalypse Now). Dall’altro è visto con ammirazione per la capacità “umanistica” di accoppiare poetica e tecnica. Da qui la scelta del poeta delle immagini Storaro e di Nino Rota per la musica del Il padrino (1972). Rota e Storaro rappresentano – come un marchio di fabbrica – l’Europa.

L’ “italiano” è anche l’immagine dell’emarginazione, della minoranza. Coppola ha verso. i suoi simili un atteggiamento ambiguo, incerto tra l’assoluzione e la condanna. Nel Il padrino – Parte II c’è un vero e proprio processo alla mafia, che si conclude con l’assoluzione; e c’è anche un atto d’accusa più generale all’ “italo-americano”, ai suoi modi, alla sua presunzione, ai suoi vestiti sgargianti: lo dice, all’inizio del Il padrino – Parte II, il senatore Pat Geary, quando tenta di sfidare Mike Corleone. Coppola, come Puzo, non rifiuta gli stereotipi popolari dell’ “italiano”, anzi li esalta: gli italo-americani del Padrino sono teneri padri di famiglia e sanguinari assassini, rispettosi assertori della morale del clan e vigorosi stalloni. Ma lo stereotipo diventa mito: così il fratellastro di Mike Corleone, può suggerire al traditore Pentangeli il suicidio, semplicemente ricordandogli le gesta degli antichi romani, il cui onore restava intatto se si suicidavano dopo una rivolta fallita. Brooklyn assomiglia al Far West o ai Roaring Twenties. L’immagine del italiano diventa, in Coppola, il condensato dei miti e dei riti umani. Tanto che essa si associa, spesso, a quella della festa: nella saga dei Padrini, ma anche, in uno spezzone quasi sublimale, nell’americanissimo Non torno a casa stasera (1969) un brevissimo flashback di Natalie, la protagonista, che ripensa per un attimo al suo matrimonio; ed è una tarantella, guarda caso, il ballo degli sposi, che si chiamano (italianamente, ma il cognome è ebreo) Ravenna. Per concludere, C. e C., Capra e Coppola, stanno ai punti opposti di un percorso storico che dura tutto il Novecento; ma le loro posizioni non sono opposte, sono semmai complementari e fanno parte comunque di uno sviluppo generazionale, epocale: Capra incarna il bisogno di integrarsi della prima generazione di immigrati, senza apparente nostalgia, con rabbia, con l’aggressività protagonista dettata da generazioni di miserabili. Coppola rappresenta un più distaccato recupero, una riscoperta delle radici da parte di una terza o quarta generazione di giovani e di intellettuali.

Ma l’Italia e l’Europa non sono che una tappa necessaria per ripartire verso altri orizzonti, la super tecnologia elettronica o i mondi all american dei romanzi di Susan Hinton. Non c’è nemmeno bisogno del fiore all’occhiello di Storaro. Entrambi; C. e C., hanno un «complesso» italiano, di inferiorità e di superiorità insieme. Una sintomatologia comune, negli anni e nelle generazioni: quella del personaggio perseguitato, fregato, sfigato. Ma non per questo meno egocentrico, presuntuoso, ambizioso. Il mondo a misura di sé. The Name Above the Title, comunque e sempre.

VITO ZAGARRIO

Redazione, ASCinema – Archivio Siciliano del Cinema

GALLERIA FOTO

GALLERIA VIDEO

Comments are closed.