MUSCO, SCANZONATO, STRAPAESANO E FOLCLORISTICO

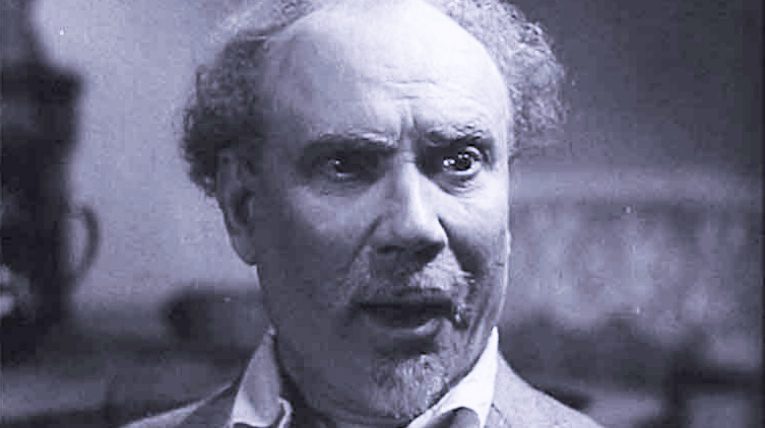

La carriera cinematografica del grande comico catanese, durante il fascismo. Scoppiettante, baldanzoso, buffo e riccioluto. È Angelo Musco (Catania 1871 – Milano 1937) a lasciare l’immagine cinematografica più ridanciana e clamorosa della Sicilia “fascista”.

Per quindici anni forzatamente assente dagli schermi – dopo l’infausta prova di San Giovanni decollato (1917) di Telemaco Ruggeri – in solo lustro (dal 1932 al 1937) l’intraprendente figlio della Catania più povera e popolare vive la sua age d’or di celluloide, sfornando ben dieci film, quasi tutti – noblesse oblige – tratti dalla narrativa isolana. Ritenuto smarrito, ma ritrovato in Francia doppiato e mancante di un rullo (circa 800 metri, sui 2000 complessivi, ora in copia in possesso della Cineteca Nazionale) Cinque a zero (1932) di Mario Bonnard (di cui si salvano 45’) e uno scialbo Lo smemorato (1936) di Gennaro Righelli, tratto da una commedia di Emilio Caglieri, sono infatti gli unici due lungometraggi di matrice letteraria non siciliana.

Origine teatrale indigena vantano invece i rimanenti otto, a partire da Il paraninfo (1934) regia di Amleto Palermi, dalla commedia Lu paraninfu di Luigi Capuana (vocazione di un ex brigadiere di finanza a combinare precarie unioni sentimentali) a L’eredità dello zio buonanima (1934) dello stesso Palermi; da L’eredità dello zio canonico – titolo modificato per intervento censorio, visto il clima “concordatario” tra Stato e Chiesa – di Antonio Russo Giusti (Catania 1876 – Belpasso 1957), allo svigorito Fiat voluntas Dei (1935) sempre di Palermi, nato a Roma ma rimasto nell’animo profondamente siciliano, ricavato dall’omonima commedia del “martogliano” Giuseppe Macrì (Catania 1878-1973), ritratto d’un bonario e accomodante demiurgo paesano, poco impegnato nella cura delle anime e tutto proteso a risolvere le avversità mondane degli amati parrocchiani; fino a L’aria del continente (1935) di Gennaro Righelli, da Nino Martoglio, sviluppo di un’idea che Pirandello cedette al “dilettissimo amico” catanese, veicolo innocuo d’una mitologia evasiva e strapaesana, con il ritorno ad una “incorrotta” moralità dopo l’ubriacatura “continentale” di sesso con un’equivoca ballerina, che poi si scopre nativa di Valguarnera Caropepe.

Dalla commedia I don di Pippo Marchese (Catania 1867- Acireale 1941, erede spirituale di Martoglio, per il quale dettò l’epigrafe). è tratto anche il successivo Re di denari (1936) di Enrico Guazzoni, avventure romane del ricchissimo possidente don Paolino Marino, in trasferta nella capitale per accomodare i pasticci del nipote. Ma soltanto con Pensaci, Giacomino! (1937), ancora del salernitano Righelli, dall’omonima commedia scritta nel 1916 da Pirandello proprio per Musco (mimeticamente acconciato come lo stesso Pirandello con pizzetto mefistofelico e bombetta), il grande comico etneo perviene finalmente alla prova cinematografica più dolente e sofferta, dando vita alla palpitante, umanissima figura del professor Toti, vecchio saggio carico d’amara ironia e di straordinaria forza morale contro le ottuse convenzioni e le ingannevoli apparenze sociali. Intensità recitativa purtroppo non più bissata sia nel successivo, pur fragoroso e divertente, Gatta ci cova (1937) anch’esso di Righelli – ricavato dalla commedia L’articolo 1083 di Antonio Russo Giusti (peripezie d’un ricco proprietario succube della sorellastra, ma alla fine vincente e sposo d’una ragazza madre della quale legittimerà il figlio), sia nello spericolato Il feroce Saladino (1937) del regista-attore romano Mario Bonnard. “Il feroce Saladino” era la più rara delle figurine d’un concorso lanciato in quegli anni dalla Perugina-Buitoni, che casualmente rivenuta da un ex artista caduto in disgrazia diventerà l’occasione della sua rinascita.

L’intensa e purtroppo brevissima attività cinematografica di Musco – artisticamente inferiore alle spumeggianti performance teatrali, sebbene nel complesso dalla critica troppo severamente bacchettata sotto l’aspetto recitativo – sconta, però, in toto quell’impostazione ottimistica, scanzonata, convenzionale, ridanciana, strapaesana e folcloristica nella quale il fascismo preferì relegare colpevolmente la Sicilia durante gli “anni del consenso”, timoroso del corposo humus letterario verista (che da lì a poco emergerà) sul quale l’apologia di regime allungò una cortina di silenzio attraverso l’ossessione censoria d’una realtà clamorosamente discorde da quella propalata dalla martellante propaganda in orbace.

Dominato dallo sciatto, stucchevole, aproblematico cinema dei “telefoni bianchi” e dalla farragine dei documentari Luce, il decennio del grande consenso (1930-40) finì per assorbire e neutralizzare Musco entro le coordinate della farsa, dello sberleffo o addirittura della buffoneria, pago d’una svigorita e plateale comicità di derivazione teatrale, della quale benevolmente tollerò le ambientazioni regionali e le sporadiche tirate vernacolari solo in funzione d’un bozzettismo manieristico, consolatorio e anestetizzante, del mito dello “strapaese” e della demagogia mussoliniana.. Ben diversa sarebbe stata, probabilmente, l’impossibile satira che Musco avrebbe potuto rappresentare nel pattume culturale dell’Italia fascista, tutta protesa a levar lodi “all’uomo della Provvidenza”. Ma questo non poteva avvenire nel Paese dove, per volontà di Sua Eccellenza il Duce del fascismo, il regno della felicità non era più un sogno ma appariva (fittiziamente) conquistato e l’Italia era ormai ostentata dall’ingannevole apostolato della dittatura come la terra felix da tutti invidiata.

GALLERIA FOTO

GALLERIA VIDEO

Comments are closed.