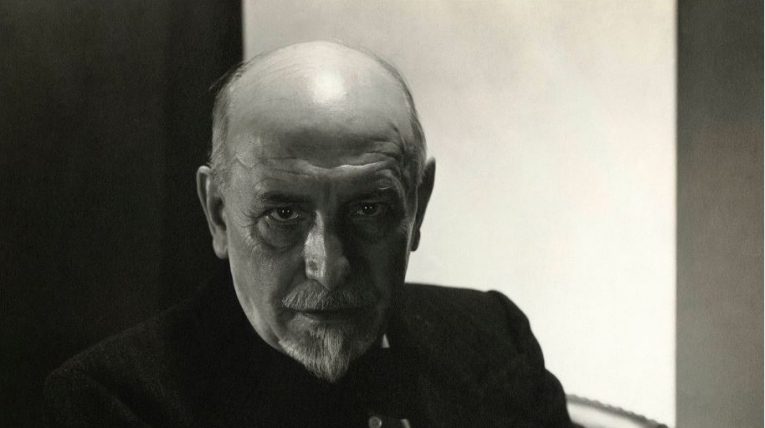

ANGELO MUSCO, L’IDEA DI UN ATTORE

A chi, della mia età, legge o rilegge Il riso di Bergson, si dispiega un ventaglio d’immagini che sono in minima parte memoria di situazioni e personaggi della vita reale, ma quasi tutte appartengono al mondo dello spettacolo teatrale e cinematografico e trovano, nel saggio di Bergson, una quasi indefettibile evocazione. In prevalenza sono evocazioni mute, di quando il cinema non parlava o di quando, pur disponendo della parola, il comico continuò – e continua – a consistere soprattutto negli atteggiamenti, nei movimenti, nei gesti di un essere umano e «in quell’esatta misura in cui tale essere appare simile a un meccanismo».

La comicità di Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Ridolini, nell’aureo silenzio del cinema, che era limite atto a potenziare il loro «meccanismo»; o dei fratelli Marx, Eddie Cantor, Jerry Lewis, Totò, Macario e altri comici, il cui «meccanismo» si avvantaggiava o scapitava della parola, consisteva in atteggiamenti, movimenti, gesti per cui un essere umano, appunto perdendo di umana fisicità, acquistava essenza di «automate» (e la parola francese serve, più dell’italiana «automate» che ha preso significato più umano, a rimandare a quegli ingegnosi e perfetti meccanismi che, specialmente nel secolo XVIII, animavano orientaleggianti – da Mille e una notte – figure).

E abbiamo nominato alla rinfusa, senza alcun giudizio di valore, senza misurare il grado della loro, creatività, alcuni comici: per come si dispiegano nella nostra memoria, in certi casi lontana, di spettatori, nel rileggere il saggio sul significato del comico di Bergson. Ma c’è una figura che nel ventaglio non si inscrive: ed è quella di Angelo Musco. Forse bisogna cercare altro significato del comico, perché la sua figura si affacci. Perché per essere comico, Musco lo era; e irresistibilmente. Ma se riassumiamo, con le stesse parole dell’autore la teoria bergsoniana sul significato del comico, ci accorgiamo subito che un comico come Musco proprio non c’entra: «Il comico è quell’aspetto della persona per il quale essa rassomiglia a una cosa, quell’aspetto degli avvenimenti umani che imita, con la sua rigidità di un genere tutto particolare, il meccanismo puro e semplice, I’automatismo, insomma il movimento senza la vita. Esso esprime dunque un’imperfezione individuale o collettiva che richiede la correzione immediata. Il riso è questa correzione stessa. Il riso è un certo gesto sociale, che sottolinea e reprime una certa distrazione speciale degli uomini e degli avvenimenti».

E bisogna dire che si sente, nel leggere questo passo come I’intero saggio, la data in cui la teoria è nata e le suggestioni da cui è nata: il 1899, il cinema muto. Né va dimenticato che il cinema peculiarmente nasce come «movimento senza la vita», puro e automatico movimento (e basti pensare che, già nel 1896, Fregoli, mago del trasformismo, intravide tutte le possibilità comiche del cinema: e non solo vi interpretò delle scene comiche, ma concepì anche quell’automatico e assoluto movimento comico che è dato dalla proiezione a rovescio). Ma non si vuole con ciò limitare la validità, ad oggi, del saggio di Bergson: soltanto avvertire che il significato del comico è mutevole ed elastico quanto le espressioni stesse del comico in immagini e parole (Stendhal assegnava, mi pare, al comico in letteratura una durata massi ma di due secoli: ma se ne può trarre, tra il massimo e il minimo, una media più bassa, anche considerando che opere letterarie come il Don Chisciotte restano alla loro grandezza pur perdendo il comico che nel passato, generazioni di lettori, vi avevano trovato). C’è un solo punto, nel saggio di Bergson, che ci fa appena intravedere l’immagine di Musco e capire quel che alla meditazione del filosofo è sfuggito o consapevolmente ha lasciato che sfuggisse.

Dice nel primo capitolo: «Il nostro riso è sempre il riso di un gruppo. Vi è forse capitato, in treno o a mensa, di ascoltare dei viaggiatori raccontarsi storielle che dovevano esser comiche per loro, poiché ne ridevano di cuore. Voi avreste riso come loro, se foste stati della medesima società. Ma poiché non lo eravate, non avevate alcuna voglia di ridere. Un uomo, al quale si chiedeva perché non piangesse a un sermone in cui tutti versavano lacrime, rispose: “io non appartengo alla parrocchia”. Ciò che quest’uomo pensava delle lacrime sarebbe stato molto più vero per il riso». Ma toccato questo punto, da cui avrebbe potuto muovere tutto un discorso sul «riso della parrocchia, o, come forse lui avrebbe preferito, su «le rire local», Bergson torna a costruire la sua definizione del riso, peraltro attendibile e affascinante, da un punto di vista più ampio, generale, incondizionato: ma perdendo di vista la rilevante particolarità cui si etra per un momento soffermato. Perché questo è il punto che potremmo dire statisticamente importante: nella vita di ciascuno di noi le occasioni che provocano il ridere vengono quasi tutte dalla vita stessa (il che Bergson sa benissimo), ma non sono poche, e anzi sono molte, quelle occasioni in cui le persone che fanno ridere somigliano alle persone che ridono, e non alle cose, e in cui, insomma, figure ed avvenimenti non obbediscono a un puro e semplice movimento meccanico, non sono movimento senza vita, ma appartengono alla vita nella sua ricchezza e imprevedibilità, fanno ridere senza essere, per come nel comune significato della parola, ridicoli.

Un ridicolo che non esprime imperfezione e non richiede correzione. Un riso che non scatta da quella che Hobbes diceva l’improvvisa constatazione della nostra superiorità sugli altri, ma da un riconoscimento, piuttosto, da un riconoscerci. Un riso che si potrebbe dire di natura, di fronte a quello, cui Bergson prevalentemente si attiene, che si potrebbe dire di rappresentazione. Questo riso di natura, di riconoscimento, di somiglianza; questo riso locale, dialettale, di parrocchia, è la particolarità di attori come Musco (e, per certi aspetti e momenti, di scrittori come Pirandello e Brancati): una comicità che più copiosamente-defluisce verso coloro che appartengono alla stessa parrocchia, che sentono minimo lo scarto tra la vita che essi quotidianamente vivono e la rappresentazione che se ne dà sulla scena o sulla pagina. E tanto per fare qualche esempio: anni addietro, a Parigi, ad una rappresentazione del Liolà, di molta fedeltà nella regia e nell’espressività gestuale degli attori, alla battuta di ‘u zu Simuni «con questo scuro c’è pericolo di rompersi le corna», soltanto in tre nel teatro abbiamo riso: mia moglie, il professore Renucci ed io (Renucci, corso di nascita, conosceva benissimo la Sicilia, oltre che I’opera di Pirandello che stava curando per la «Pléiade»); e a un mio amico olandese, italianista, capitò di rider solo, in un cinema di Amsterdam, alla scena del barone Cefalù che prepara la lettera anonima da inviare a se stesso, in Divorzio all’italiana.

Sono esempi piuttosto «esteriori», ma se ne potrebbero dare di più intrinseci: magari arrivando all’intrinseca intraducibilità di certe pagine di Brancati, che son poi le pagine sue più comiche. E nella comicità di Musco c’è, appunto, come un margine di intraducibilità, innegabilmente; un margine che si restringe e quasi scompare non per il suo saper raggiungere «un movimento senza la vita», ma, al, contrario, per una eclatante vitalità, Per il suo assommare e sintetizzare il comico della vita così come Giovanni Grasso, in un teatro di Odessa, parve al giovane Isaak Babel assommarne e sintetizzarne il tragico.

LEONARDO SCIASCIA

GALLERIA FOTO

GALLERIA VIDEO

Comments are closed.